專題

[摘要]面對著動力電池回收千億的市場蛋糕,包括格林美、寧德時代、贛鋒鋰業等產業鏈巨頭紛紛入局。根據各家公布的產能規劃,幾乎已經宣告了電池回收行業難逃一卷,卷的后果必然會伴隨著著激烈的價格戰以及更加無序的市場競爭,如何扭轉這樣的局勢已迫在眉睫。

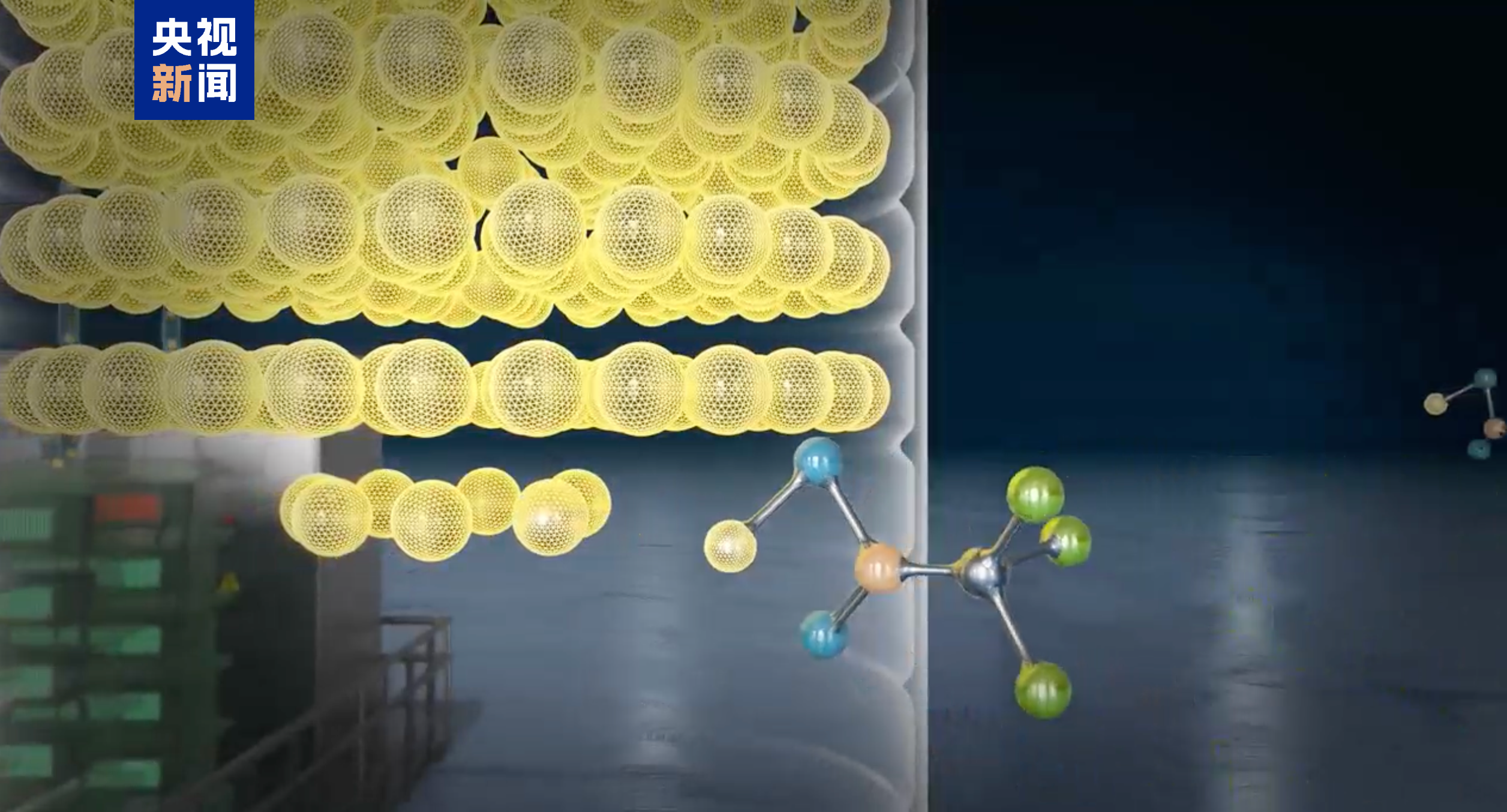

隨著新能源車行業的高速發展,動力電池回收也成為相關企業新的熱點布局領域。將時間撥回到2015年,中國新能源車出現了首次銷量爆發式增長。如今已是9年過去,業內預估至少有33萬輛新能源車的動力電池已超過5至8年的使用年限。對于這些電池,最具價值的途徑就是重新提煉出硫酸鈷、硫酸鎳及碳酸鋰等產品加以循環使用,實現產業鏈閉環。

越來越多的研究報告及企業布局表明,中國已經搭建起完整的動力電池回收產業鏈。截至目前動力電池回收市場活躍的企業超過4萬家。截至2023年底,國內針對動力電池回收的產能已經增至330萬噸每年,而這是個遠遠超過現有退役動力電池的數字。無論是出于應對政策風險的需要,還是主動踐行綠色發展,國內動力電池回收正朝著千億市場闊步邁進。

在各方勢力的帶動下,國內電池回收產業走向加速發展期。相關數據顯示,去年我國退役動力電池總量超過58萬噸。根據格林美年報顯示,去年公司回收的鎳超過2萬噸,占國內原鎳開采的20%;回收的鈷超過8000噸,市占率超過10%。可見僅靠電池回收,格林美都有能力至少擠入業內第二梯隊。而格林美的成功,也給其他回收企業打造了現成的范本。

然而動力電池回收市場在加速繁榮的同時,各種問題也應運而生。特別是部分缺乏生產資質和技術積累的小作坊擾亂市場秩序,帶來嚴重的安全和環保風險的同時,也導致正規渠道回收的廢舊電池比例過低。此外動力電池回收還存在渠道不規范、技術標準不成熟、責任制度難以落實等挑戰。如何提升動力電池回收市場的準入門檻,健全回收體系已迫在眉睫。

豐滿的理想和骨感的現實

今年以來,電池回收行業的活躍度十分明顯,動力電池回收開始向全產業鏈蔓延。據贛鋒鋰業近日發布的公告,公司已與江西贛鋒鋰業集團、南京環境集團簽署了戰略合作協議。根據協議內容,三方將在廢舊電池回收與鋰電池應用領域展開全面合作。合資公司將在江蘇省建設30萬噸廢舊電池回收基地。以總投資10億元計算,每萬噸的投資成本約3333萬元。

據相關數據統計,僅今年上半年國內動力電池回收領域就有超過10個項目落地,投資金額超過150億元。其中就包括湖南崯源新能源在湖南郴州投資建設20萬噸廢舊鋰電池梯次利用項目、杰瑞環保子公司在河南鄭州投資建設10萬噸鋰電池資源化循環利用項目、博世科在安徽寧國投資建設12萬噸廢舊鋰電池資源化綜合利用項目等,投資熱情可謂高漲。

業內人士認為,中國即將進入鋰電池退役增長期的聲音正在業內傳遞,當下企業對于電池回收有著高增長的預期。天風證券數據顯示,樂觀預計2030年退役動力電池梯次加再生利用市場總規模有望達到1048.9億元。德勤咨詢表示,預計在未來5年內全球動力電池回收市場將突破1200億元規模。企業方面,格林美和華友鈷業均表示電池回收業務發展良好。

從長遠來看,動力電池回收市場前景正不斷向好,但也出現無序膨脹的現象,規范化回收占比處在較低的水平。研究數據顯示,去年白名單企業回收的電池占比僅有25%。某白名單企業負責人表示,2023年公司負實際處置的電池量,甚至不足公司設計產能的30%。多數流入到不具備回收資質的小作坊,其粗放的拆解方式潛藏著巨大的安全隱患和環保風險。

大企業干不過小作坊,這聽起來屬實滑稽。然而究其原因,小作坊贏在價格優勢。以三元鋁殼鋰電池包為例,2024年6月下旬小作坊的收購價格是2.2萬元每噸左右,而大型企業的收購價則在1.9萬元每噸左右,中間存在產不多3千元的差價。有企業負責人表示,公司每個月都會參加幾次投標,但卻很難中標,因為某些小作坊出價總比正常成本價高約10%。

而且隨著越來越多的小企業加速涌入回收賽道,這也使得鋰電池回收價格暴漲,從而導致正規電池回收企業盈利困難。廣東邦普循環副總裁余海軍指出,小作坊基本沒有環保、生產設備等投入,幾乎零成本運營。而具有回收資質的大型企業為保證回收效率和質量,在廠房和設備、環保處理、數字化等多方面投入較高成本,在和小作坊的低價競爭中不顯優勢。

按照行業的常規工廠投資標準,某個10萬噸規模的汽車拆解工廠,在6億元的總投入中設備投入往往占到25%,而加入了大量環保改造模塊的建設投入要占到三成。電池材料工廠要求更加嚴格,同樣10萬噸規模的總投入要高于10億元,這其中設備投入接近四成,基礎建筑投入更是超過四成。由于前期成本過高,導致行業中不少企業還處于財務虧損狀態。

中商產業研究院數據顯示,2018年電池回收相關企業注冊量只有近2000家,到2022年已突破4.2萬家,漲幅超20倍。某位業內人士透露,加上不規范的小作坊、貿易商,電池回收相關機構數量約有10萬家。為了規范如此龐大的電池回收企業,工信部曾出臺《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》的企業名單,即回收行業內所說的白名單。

截至目前,符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》的企業名單已發布至第五批,共計156家。某白名單企業相關負責人直言,按照目前的退役量,白名單企業數都已略顯過剩。但白名單不具備強制性,非正規企業通過不合理的價格搶收退役電池,規范企業受到成本的限制在競爭貨源過程中反而處于劣勢,導致劣幣驅良幣的情況時有發生。

最終導致的結果就是,部分白名單企業根本沒有電池可收。某白名單企業負責人提到,公司在2015年前后開始布局動力電池回收業務,即使地處新能源汽車集聚的長三角地區,小作坊的搶收對正常渠道回收影響也很大,尤其是2021年以來,正規回收企業吃不飽的現象較為普遍,有的公司產能利用率不足30%。而過低的產能利用率,也導致企業盈利困難。

電池回收行業短板不容忽視

天能集團董事長張天任曾表示,廢舊動力電池可以是座巨大的礦山,因為它蘊藏著可以循環利用的資源,承擔著打造動力電池產業閉環的重任。但如果處置不當,廢舊動力電池也可能會變成危險的火山,不僅污染環境,同時也會帶來安全隱患。而從上述不難看出,動力電池回收行業回收渠道不規范、技術標準不成熟、責任制度落實不到位等短板業不容忽視。

首先回收渠道方面。《新能源汽車動力蓄電池回收服務網點建設和運營指南》要求,新能源汽車生產及梯次利用等企業通過自建、共建、授權等方式建立回收服務網點,但是這些要求并不具有強制性。而且在實際執行的過程中,相關電池回收商可在互聯網平臺自行開展電池回收業務,回收網點是否達到規范條件未受到嚴格監管,導致廢舊電池回收渠道分散。

業內人士表示,部分地方針對回收渠道混亂現狀,進行過整治行動,但仍缺乏有力、長效的行政管理手段和配套處罰條例,難以對小作坊起到長期震懾作用。此外現有政策未對退役動力電池回收渠道作出強制規定,動力電池回收利用的專門立法還未出臺。同時現有政策未對退役動力電池轉移渠道做強制規定,導致小作坊經常能以較高的價格搶到大量的貨源。

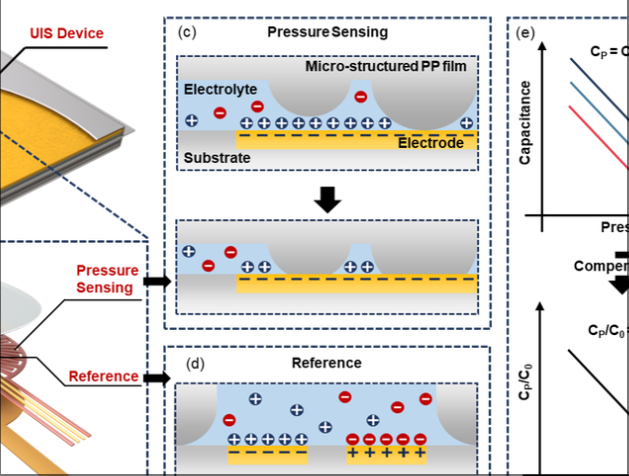

其次技術和標準發展尚未成熟。調研報告顯示,動力電池退役判定標準及檢測技術、可梯次利用電池剩余價值評估技術、單體電池的自動化拆解和材料分選技術等產業化關鍵技術發展不成熟,不利于回收拆解利用的規模化和高效化發展。格林美副總經理張宇平說,目前國內動力電池包品種繁多、結構復雜、連接形式多樣,導致電池拆解依然以人工拆解為主。

人工拆解也導致梯次利用效率低,經濟性較差。多家企業表示,梯次利用動力電池需投入大量資金進行拆解、檢測、重組,如何在保證效益的同時降低處理成本,成為相關回收企業面臨的重大挑戰。而且不少退役動力電池來路不明,安全隱患較高。當前隨著動力電池原材料價格下跌,激烈的市場競爭導致新電池價格低,動力電池回收的經濟性更是大打折扣。

再次責任制度有待明確。截至目前,行業內對于回收環節發現的問題電池追責至生產企業的責任制度還不明確。寧德時代相關負責人表示,雖然明確汽車生產企業是動力電池回收責任的主體,但在組裝電池時,并未詳細考慮后續梯次利用和拆解回收需求。同時退役動力電池多以拍賣、價高者得的方式進行銷售,對回收機構的水平、資質等沒有進行嚴格篩選。

此外由于目前我國退役動力電池主流回收方法的工藝流程過于冗長,容易產生大量鐵鋁渣等廢棄物,而這些廢棄物如何處理沒有明確的責任主體。這也導致很多小作坊在不具備廢棄物處理能力的情況下,依然可以拿到貨源,同時也能在行業內長時間生存。業界認為,在動力電池回收行業,只有通過強制性手段將小作坊的產能出清,行業才能持續健康的發展。

動力電池回收或難逃一卷

從當前擁有電池回收業務的公司來看,其工藝上較為互通,擁有濕法冶煉工藝的前驅體制造商跑在前列。業務發展較好的企業有格林美、華友鈷業、寧德時代旗下廣東邦普等,入局時間都在2015年至2017年期間。以格林美為例,其電池回收相關業務在格林美2023年營收中占比近3成,達到75.6億元。格林美預計,和去年相比今年的回收量有望增長50%。

隨著重磅玩家的入局,動力電池回收規模也在快速擴張。研究數據顯示,截至2023年底國內的回收能力已實現十倍增長,即從2018年的32.5萬噸每年增至330萬噸每年。根據目前大家公布的消息,截至2030年國內動力電池回收的能力規模為約2020萬噸。而根據研究機構的預測,到2030年我國動力電池總退役量有望達到380.3吉瓦時,約為300多萬噸。

這意味著,在目前回收能力已經飽和的情況下,若上述產能按計劃落地,回收產能和廢棄資源供應量之間的差距會更加巨大。業內人士表示,5-8年前的動力電池裝機量大致對應著現在的回收量,市場的主要局限在于現在的供給量還不夠大,而且小作坊占絕對優勢。其次各家頭部動力電池廠商已經在逐步建立起自己的內循環,這意味著市面上的流通量更少。

根據動力電池的報廢周期來看,動力電池下次大幅的起量或許還要再等上3-4年。從新能源車裝機情況來看,除了2015年,2021年亦出現了爆發式增長。根據《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》,乘用車生產企業對電池、電機等核心部件提供不低于8年或者12萬公里的質保。即以8年為期,未來供應量大幅上升還需等到2028年。

因此上述產能規劃幾乎已經宣告了電池回收行業難逃一卷。不過也有業內人士認為,產能的上升或許不會很快。格林美有關負責人透露,現在的工廠,包括整體設備、自動化和流水線都需要大規模的資金投入,這會勸退部分實力較弱的企業。此外那些沒有穩定回收渠道且回收工藝落后的企業,也會因為盈利難而被出清,因此未來真正落地的產能將大打折扣。

然而卷的后果必然會伴隨著著激烈的價格戰以及更加無序的市場競爭,因此國內電池回收行業當務之急是要針對行業當前的現狀,積極推動動力電池生產者責任制落地,升級現有溯源管理手段,加強回收利用產業鏈企業信息共享,嚴格準入門檻和資質要求。畢竟未來五到八年內動力電池退役還會迎來新的高峰,只有肅清行業發展障礙,才能迎接更好的發展。

對此張天任建議,嚴格動力電池回收企業的市場準入門檻,加強對動力電池回收市場的規范化管理。具體而言,對部分基礎條件較好的小作坊,提升技術、辦理手續,納入管理,推動其走向正規化;對于部分基礎條件差、無提升意愿的小作坊,勸導整合或關停:對違法違規的小作坊依法予以取締。由國家相關部門主導,以省為單位試點建設規范化回收企業。

業內專家也表示,應該在動力電池梯次回收利用的法律法規、標準制定等方面加強頂層設計和前瞻布局。首先是完善廢舊動力電池回收、運輸、儲存等法律法規;其次是梳理和規范動力電池結構設計、連接方式、工藝技術、集成安裝等標準;再次在動力蓄電池制造階段就應該考慮電池回收標準的統一;最后持續發展電池回收技術,提升回收的效率和回收率。

與此同時,要求強化生產者責任延伸制落實,采取預押金制、送舊換新獎補、綠色積分等激勵舉措,鼓勵消費者參與產業發展和協同治理。相關主管部門可以推動動力電池回收產業鏈參與主體之間信息互通、共享,對落實不到位的主體建立剛性約束制度。提高動力電池回收企業注冊資金、產能規模和產品質量等要求,建立靈活、動態化的企業信息公開機制。

針對當前動力電池回收利用體系不完善的問題,專家建議,制定動力電池回收利用產業發展路線圖,提高正規回收比例與逆向物流綜合效率,可在京津冀、粵港澳、長三角等重點區域率先建立數字化、規模化的回收利用體系。借助物聯網、大數據等信息化手段,保證各環節主體能對回收利用情況進行監測和管理,避免電池在梯次利用和報廢處理過程中失控。

綜合上述可知,當前動力電池可供暢想的市場空間有限,賺錢也并非易事,但是從環保和全產業鏈角度來講,企業都有著布局電池回收產能的必要。將可以循環利用的電池材料進行回收利用將是十分確定的需求,同時也是電池企業完成商業閉環的必須環節,由此看來動力電池回收行業有待挖掘的增長機遇依然存在。面對內卷之局,自動化或許是重要的方向。

轉載請注明出處。

1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。

熱點推薦

熱點推薦

精選導讀

精選導讀

關注我們

關注我們