專題

[摘要]當前我國鈉離子電池仍然處于產業化的導入前期,雖已初步滿足了產業化條件,但整體產業化步伐還有待持續推進。鈉電池具有先天優勢,價格也更便宜。但由于技術瓶頸存在,預計到2026年開始進入鈉電產業化成熟階段,2030年鈉離子電池可望形成TWH規模。

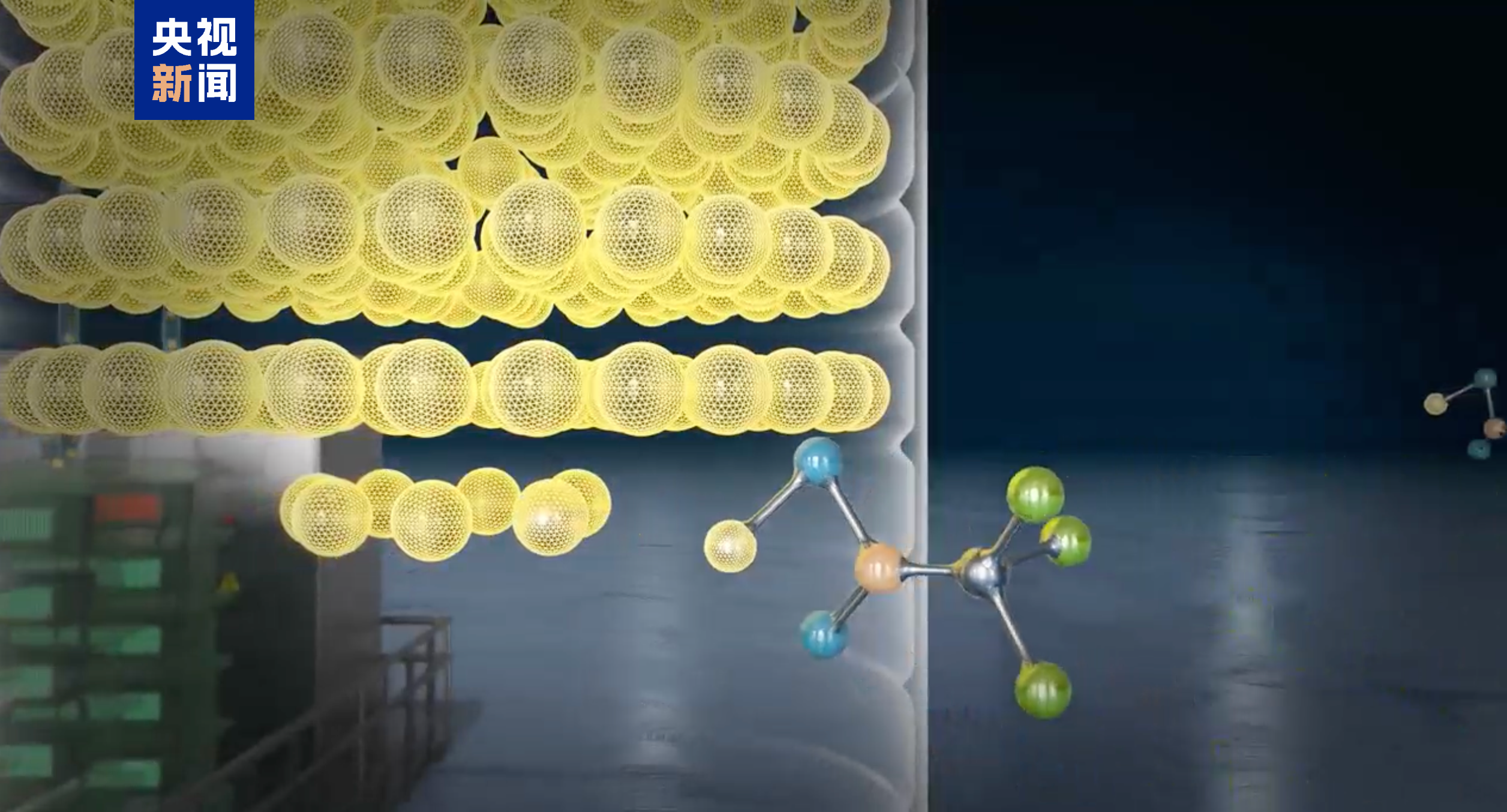

與鋰電池相比較,由于鈉離子電池的主要原材料鈉的來源廣泛且提取方便,而且負極可以使用無煙煤硬碳,因此鈉離子電池所用的材料都可以實現自主供給。從目前來看,碳和鈉的價格都比較低,所以鈉電池性能優勢更加明顯,安全性能更為優異,尤其是低溫充電和低溫放電性能遠高于鋰離子電池,還有功率特性也比鋰離子電池相對更好,受到行業關注。

尤其是在在國內鋰價高企的2022年年末,鈉離子電池突然受到了市場的極大追捧。當時業內人士分析,國內鈉資源儲量豐富,發展鈉離子電池能夠有效解決鋰離子電池原材料過度依賴進口的問題。同時鈉離子電池和鋰離子電池在原理方面接近,設備90%可以通用,在性能方面兼具長壽命、快充性能等優勢,未來可更好滿足細分市場差異化和多元化需求。

由于能量密度不占優勢,鈉離子電池主要應用場景包括電動自行車、儲能、家庭儲能、基站等相關領域。據不完全統計,國內目前已有寧德時代、孚能科技、比亞迪、中科海鈉、傳藝科技、鈉創新能源、眾鈉能源、鵬輝能源、派能科技、格林美、新宙邦、星源材質、美聯新材等200余家企業布局。此外小米科技、美團等互聯網巨頭也加入鈉電池投資隊伍。

時間進入2023年后,搭載鈉電池的車型在工信部新車目錄中首次出現,帶動鈉電池領域的投資持續升溫,年內已有多家鈉電企業獲得融資,宣告鈉電項目規劃。業內人士表示,鈉電池投資熱實際上反映了對行業未來的期待,首先是戰略資源安全,鈉資源供應供應鏈的穩定性更具優勢。其次鈉電池的特性,可解決掉鋰電池行業發展過程中存在的部分痛點。

鈉電池受追捧 百億項目加速落地

需要注意的是,電池中金屬結構的變化通常會顛覆供需前景,并使價格劇烈波動。例如幾年前還被認為將面臨長期短缺的鈷和鎳,由于出現了不使用這些元素的磷酸鐵鋰電池,需求估計已經被修正。而鋰價大幅波動的可能性尤其明顯。近兩年來,由于市場需求的變化導致碳酸鋰價格出現大漲和大跌,鈉電池有望將改善鋰供需平衡,抑制鋰價格劇烈的波動。

雖然鈉離子電池的低能量密度意味著它們不適合大型電動汽車,但它們可以越來越多地代替鋰電池用于低端、短程汽車,或者用于電網儲能這些領域。在這些領域中,電池的能量密度和尺寸都不是問題,都不如低成本來得重要。研究機構預測,到2035年鈉將替代約27.2萬噸鋰需求,如果鋰供應無法滿足需求,則鈉電池替代效應將逐步擴大至百萬噸級。

自去年開始,鈉離子電池逐漸成為相關企業布局的重點。從投資規模來看,2022年我國鈉離子電池產業鏈投融資總額已超過200億元。今年以來,鈉電池的投資規模及投資數量更是實現快速上升。據不完全統計,截至到2023年11月底,國內已有超70個鈉電相關項目先后落地,已公布的總投資金額超2000億元,規劃鈉電池總體產能已經超過300GWh。

最近兩個月以來,鈉電池領域更是頻現多個百億級項目。具體來看,11月18日淮海控股集團與比亞迪旗下弗迪電池簽約鈉離子電池項目。項目落地徐州,計劃總投資100億元,年產能30GWh,將打造全球最大的微型車鈉電系統配套商。比亞迪董事長兼總裁王傳福在簽約儀式上表示,比亞迪希望搶抓新能源車行業新機遇,積極搶占鈉電池產業發展制高點。

且弗迪電池有限公司CEO何龍也表示,鈉離子電池技術日漸成熟,市場前景廣闊,弗迪電池將集聚優質資源,加快推進鈉離子電池產業化進程。而據比亞迪儲能及新型電池事業部總經理尹小強介紹,比亞迪聚陰離子體系鈉離子電池具有長壽命、低成本、高安全等優勢。公司具備150Ah刀片鈉電芯的生產能力,20MWh鈉電魔方柜儲能系統已在南寧投入試運行。

根據比亞迪方面透露的規劃,通過持續技術革新預計到2025年將層狀氧化物體系鈉離子電池的能量密度提升至180Wh/kg,循環次數達到6000次;聚陰離子體系鈉離子電池能量密度能夠達到150Wh/kg,循環次數達10000次,做到與磷酸鐵鋰電池主要指標持平,其應用領域將擴展至大型儲能,以及對續航里程要求較低的A00級或A0級乘用車、兩輪車等。

就在比亞迪鈉電池項目簽約的第二天,江蘇眾鈉能源科技有限公司廣德尋鈉鈉離子電池制造基地項目在安徽廣德舉辦開工儀式。據悉該項目是眾鈉能源首個鈉離子電池量產基地,也是全球首個聚陰離子型硫酸鐵鈉鈉離子電池量產基地。項目總投資100億元,規劃總產能為年產20GWh鈉離子電池電芯及10GWh鈉離子電池系統,預計明年底可以開始釋放產能。

眾鈉能源董事長夏剛表示,該項目將分兩期進行建設,首期工程投資40億元,建成后將形成10GWh鈉離子電池電芯的生產能力。該項目所生產的產品包含面向輕型動力場景的軟包電芯以及面向大規模儲能場景的方型電芯,都是基于公司發揮硫酸鐵鈉電池體系特點,以及挖掘終端客戶痛點和需求而開發,而且產能也是圍繞著客戶的意向訂單去匹配規劃的。

此外今年落地的百億鈉電池項目還有:湖鈉能源在嘉興開工的鈉離子電池及系統項目,該項目計劃總投資110億元,達產后形成年產20GWh鈉離子電池電芯和模組等。其中項目首期總投資約20億元,達產后形成年產4GWh鈉離子電池電芯和模組產能。此外普利特控股子公司江蘇海四達擬總投資102億元,在瀏陽經開區投建30GWh鈉/鋰電池生產基地項目等。

當然鈉電池的大火不僅體現在密集落地且百億項目頻出的產能布局方面,同時也體現在其替代鋰電池成為資本的寵兒。據不完全統計,今年以來鈉離子電池領域披露的融資至少已經超過36起,涉及20多家公司。其中僅今年七八兩個月內,行業內就披露了8起融資,金額從數千萬到超億元不等。而回到2020年,鈉離子電池領域的年度融資數量尚不足5起。

資料顯示,今年以來包括鈉壹新能源、眾鈉能源、中鈉時代、盤古鈉祥、浩鈉新能源、超鈉新能源、珈鈉能源、啟鈉新能源、鈉創新能源、容鈉新能源、鈉科能源等企業已獲得一輪或多輪融資。今年11月容鈉新能源完成數千萬元A輪融資,本次融資由孚能系產業資本謹孚基金領投,基石資本跟投,架橋資本追加投資,這已是容鈉新能源年內第四起融資。

業內人士認為,鈉電池作為全新的電池技術路線,鈉離子電池產業化的關鍵在于開發出綜合性能優良的正極、負極和電解液材料體系,并最終實現大規模的量產。鈉電在材料層面的技術爭奪遠勝于電芯層面。正因如此,今年已完成融資的鈉電企業有2/3涉及正極材料研發和生產,技術路線廣泛覆蓋層狀氧化物、聚陰離子、硫酸鐵鈉、普魯士藍等材料體系。

成本優勢減弱 產業化進程緩慢

關于鈉電池,此前很多研究機構認為,2023 年將會是鈉電池量產元年,甚至認為今年鈉電池將作為鋰電池的平替,逐步取代鋰電池。然而現如今,2023年已接近尾聲,鈉電池產業化依然進度緩慢。從目前工信部公布的《道路機動車輛生產企業及產品公告》來看,目前僅有奇瑞和江鈴旗下兩款搭載鈉電池的微型車型進入到公告目錄,可謂雷聲大雨點小。

然而不可否認的是,鈉電池的應用重點領域并不在動力電池領域。今年以來,鈉電池在其他領域的產業化確實取得諸多突破。今年3月,雅迪科技集團攜手旗下華宇鈉電新能源,發布首代鈉離子電池極鈉1號以及首款裝配鈉離子電池的兩輪電動車極鈉S9。今年8月華陽集團與新日電動車合作生產的全球首批商業化鈉離子電池電動兩輪車在陽泉正式亮相。

而在儲能領域,10月超鈉新能源首個移動式鈉電池智慧儲能箱落地南京;今年11月國內首條鈉離子電池儲能與動力電池PACK生產線在湖南汨羅投產;今年12月,興儲世紀科技股份有限公司自貢500kW/1MWh鈉電池光儲充示范項目通過驗收,并正式投運等。不過近期在碳酸鋰、氫氧化鋰價格猛跌情況下,鈉離子電池成本優勢減弱,短期內前景并不明確。

首先阻礙鈉電池規模應用的就是被寄予厚望的成本。據尹小強測算,在2023年鈉電池材料成本與鋰電池相比仍然過高,其中層狀氧化物與聚陰離子路線的鈉電池成本分別是磷酸鐵鋰電池的221%、214%,預計到2025年才能降至83%、69%。公開資料顯示,目前鈉離子電池小試階段BOM成本約在0.82元每瓦時,中試階段約0.76-0.82元每瓦時,仍然較高。

反觀鋰電池方面,由于核心材料碳酸鋰價格的不斷下降,鋰電池的價格也持續下跌。相關數據顯示,當前主流電池企業儲能系統的價格已低至0.6元每瓦時,同時儲能電芯的價格已低至0.35元每瓦時。而且按照業內的預測,目前已跌破10萬元大關的碳酸鋰由于短期內仍然會處在供過于求的狀態,依然還有降價的空間,這也意味著鋰電池的價格還會下降。

業內預估,鈉電池引以為傲的成本優勢將大幅減弱,會影響到其產業化進程。不過也有人表示不用擔心,夏剛就表示,鋰價周期性波動會對鈉電短期產業化進程產生影響,但不會影響其長期戰略價值。從目前情況來看,硫酸鐵鈉電池是BOM成本最低的新型電池,即便是在碳酸鋰價格持續下降的行業背景下,鈉離子電池其依然相比于磷酸鐵鋰有性價比優勢。

同時夏剛還提到,在諸多場景中,鈉電池相比鋰電池在低溫、倍率性和安全方面都有獨特競爭優勢。在這些領域鈉電發展可以與鋰價波動脫鉤。未來所有電池企業都會同時布局鋰電和鈉電產品線。美聯新材董事長黃偉汕表示,經測算即便鋰價下跌到5萬元/噸,鈉電池仍舊具備成本優勢。而且鈉資源分布極為廣泛,容易獲取,不會像鋰資源那樣引起爭端。

此外從材料方面來看,目前鈉電池最大的瓶頸仍是負極材料。某鈉電池產業鏈上市公司負責人表示,現在正極材料進展已經比較順利,還是在等負極材料突破。目前鈉電池負極材料是硬碳,相對于鋰電池石墨類產品而言,硬碳產業成熟度在國內來說還不是很完善,應用在鈉電池上的多數負極材料還依賴進口,價格比較高,市場上價格大概每噸20萬元左右。

同時鈉電池行業正負極產能不匹配,正極產能規劃很大,負極卻很少。相對技術已經相對成熟的正極材料來說,鈉電池負極需要開發更多的新型的負極材料,可能才會對產業化速度產生較大的推動作用。不過值得注意的是,不少材料企業也在積極布局負極材料。如傳藝鈉電四萬噸負極材料生產基地已正式開工、華陽集團山西負極材料工廠已經正式封頂等。

業內認為,鈉電池還面臨著包括能量密度低、裝機量不夠高、產能釋放不夠快、相關固定資產投資高、產品良率較低等劣勢。在這種情況下,再疊加部分工藝還處于摸索階段,鈉電池的技術成熟、成本下降要遵循正常的軌跡,產業鏈成熟需要較長時間。因此鈉電池短期內還很難撼動鋰電池的地位,兩者將并存互補。不過短期內有望實現對鉛酸電池的替代。

工業和信息化部電子信息司處長金磊此前表示,當前我國鈉離子電池仍然處于產業化的導入前期,雖已初步滿足了產業化條件,但整體產業化步伐還有待持續推進。中科海鈉總經理李樹軍此前也表示,鈉電池具有先天優勢,價格也更便宜。但當前鈉離子電池正處于產業化的實施階段,預計到2026年開始進入鈉電產業化成熟階段,2030年可望形成TWH規模。

轉載請注明出處。

1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。

熱點推薦

熱點推薦

精選導讀

精選導讀

關注我們

關注我們