[摘要]經(jīng)過多年的發(fā)展,中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈基本上在四大材料、設(shè)備、鋰電池等領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化替代進(jìn)口,唯獨(dú)鋁塑膜的進(jìn)口替代進(jìn)度依然緩慢。在夏文進(jìn)看來,國產(chǎn)鋁塑膜技術(shù)已經(jīng)趨于成熟,產(chǎn)能也有了相應(yīng)規(guī)模,再加上政策驅(qū)使,已經(jīng)具備國產(chǎn)化的條件。

我們知道,鋰離子電池的三種封裝方式分別為方形、軟包和圓柱,各有特色。這其中,軟包鋰電池內(nèi)部組成(正極、負(fù)極、隔膜、電解液)與方形、圓柱鋰電池的區(qū)別不大,三者之間最大的不同之處就在于,軟包電池采用的是鋁塑復(fù)合膜(簡稱“鋁塑膜”)作為外殼,而方形和圓柱電池則采用金屬材料作為外殼。

軟包電池的優(yōu)勢非常明顯。首先體現(xiàn)在安全性方面,由于軟包電池采用鋁塑膜包裝,在發(fā)生安全隱患的情況下會(huì)先鼓氣,或者從封口處裂開釋放能量,而金屬殼電芯則較容易產(chǎn)生較大內(nèi)壓而發(fā)生爆炸;其次比能量高,較同等規(guī)格尺寸的鋼殼電池容量高10~15%,較鋁殼電池高5~10%,符合當(dāng)下新能源車發(fā)展趨勢。

軟包動(dòng)力電池市場體量持續(xù)增大

此外軟包電池還擁有電化學(xué)性能良好、壽命長;設(shè)計(jì)靈活,可根據(jù)客戶實(shí)際需求進(jìn)行定制化生產(chǎn)等優(yōu)勢。近年來,軟包電池在新能源車領(lǐng)域應(yīng)用逐漸增多。去年我國新能源車配套軟包電池裝機(jī)量為7.55GWh,同比增長60.73%,占整體總裝機(jī)量的13.4%;今年上半年,軟包電池裝機(jī)量2.71GWh,同比大幅增長47%。

軟包電池的市場滲透率不斷提升,帶動(dòng)著鋁塑膜的需求量也隨之迅速激增。然而,與強(qiáng)勁的市場需求形成鮮明對(duì)比的是,國內(nèi)鋁塑膜的發(fā)展卻顯得非常滯后。由于核心技術(shù)被掌握在日韓企業(yè)手里,鋁塑膜市場幾乎被日韓企業(yè)所壟斷。國內(nèi)軟包電池企業(yè)雖然對(duì)鋁塑膜國產(chǎn)化表示支持,但對(duì)于批量導(dǎo)入使用依然缺乏信心。

1

市場前景廣闊 技術(shù)亟待突圍

在續(xù)航里程要求日益提升的行業(yè)背景下,由于三元加軟包的電池組合性能符合當(dāng)下新能源車高安全性、高能量密度的市場需求,越來越多車企和電池廠商采用軟包技術(shù)路線。國內(nèi)包括孚能科技、國能電池、卡耐新能源、桑頓新能源、捷威動(dòng)力、寧德時(shí)代天勁新能源等均推出軟包電池產(chǎn)品,并在新能源車上成熟應(yīng)用。

隨著軟包電池市場體量不斷增大,鋁塑膜市場也呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長。研究機(jī)構(gòu)預(yù)估,到2022年軟包電池與鋁塑膜的需求量將分別增至94GWh和2.8億平方米;到2030年我國動(dòng)力電池的需求量將達(dá)到450GWh,其中軟包電池滲透率將達(dá)到45%,鋁塑膜的用量也將增至8.3億平方米,產(chǎn)值超千億元,市場前景明朗。

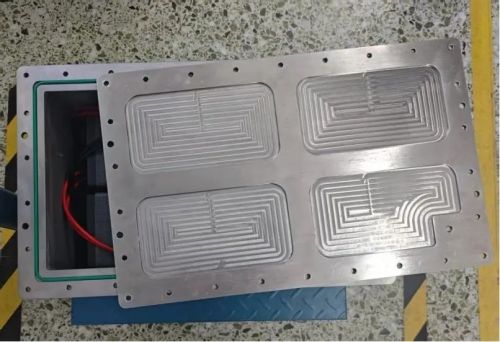

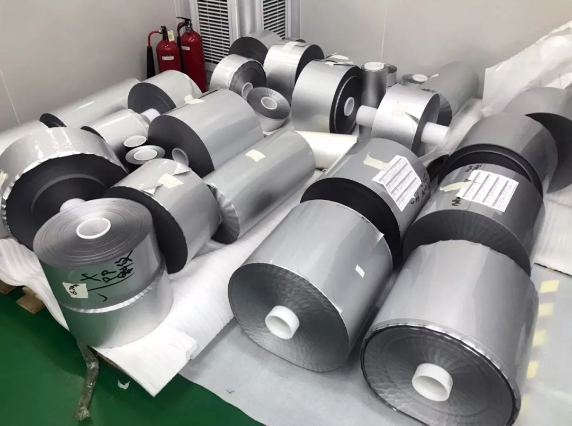

鋁塑膜產(chǎn)品

面對(duì)如此巨大的商機(jī),不少國內(nèi)企業(yè)也瞄準(zhǔn)機(jī)會(huì)切入到鋁塑膜領(lǐng)域。包括廣東安德力、深圳新綸科技、蘇州鋰盾、江蘇共巨鋰電、龍巖高格、江蘇華谷新材等。而這其中,新綸科技通過收購日本凸版印刷株式會(huì)社的成熟的鋁塑膜資產(chǎn),快速實(shí)現(xiàn)向國內(nèi)軟包動(dòng)力電池企業(yè)的導(dǎo)入,率先供貨孚能科技、天津捷威等,具備先發(fā)優(yōu)勢。

但話說回來,雖然我國鋁塑膜市場需求量巨大,但是令人“遺憾”的是,目前我國鋁塑膜國產(chǎn)率僅不到10%,且主要集中在消費(fèi)類3C鋰電池領(lǐng)域。全球鋁塑膜市場和技術(shù)被日韓等少數(shù)企業(yè)壟斷,包括日本印刷株式會(huì)社、日本昭和電工、韓國栗村等企業(yè),其中印刷株式會(huì)社與昭和電工全球市場占有率就高達(dá) 75%。

而這其中最重要的原因就是,鋁塑膜作為軟包電池關(guān)鍵的封裝材料,卻也是整個(gè)軟包電池中最關(guān)鍵、技術(shù)壁壘最高的材料。鋁塑膜由外阻層、阻透層和內(nèi)層三層材料組成,與普通的復(fù)合膜相比,其指標(biāo)要求更多,包括極高的阻隔性、良好的冷沖壓成型性、耐穿刺性、耐電解液穩(wěn)定性以及電性能(包括絕緣性)等。

有專業(yè)人士表示,當(dāng)前我國鋁塑膜產(chǎn)品的性能不足,存在的主要問題是耐電解液穩(wěn)定性和沖深不過關(guān)。國內(nèi)鋁塑膜的沖深在5毫米左右,而國外可達(dá)到8毫米甚至達(dá)到12毫米;厚度方面,國內(nèi)鋁塑膜最薄只能做到70μm,而日本鋁塑膜最薄可以做到40μm。尤其是反應(yīng)條件和精度控制,與國外企業(yè)的差距還比較大。

除此之外,我國鋁塑膜產(chǎn)品與國外產(chǎn)品存在的差距還表現(xiàn)在:鋁箔表面處理工藝落后、對(duì)環(huán)境污染大;鋁箔的水處理會(huì)產(chǎn)生“氫脆”,導(dǎo)致鋁塑膜耐拆度差;鋁箔表面挺度不夠,導(dǎo)致良品率差;聚丙烯與高導(dǎo)熱的鋁箔表面復(fù)合時(shí)易卷曲,從而產(chǎn)生層狀結(jié)晶;國內(nèi)膠粘劑配方工藝比較差,容易出現(xiàn)分層剝離等問題。

2

新能源車剛需 國產(chǎn)化是趨勢

今年以來,新能源汽車補(bǔ)貼大幅退坡,最高退坡70%以上,這在無形中加劇了下游新能源車企降本壓力。按照慣例,新能源車企向動(dòng)力電池企業(yè)提降本要求,而動(dòng)力電池企業(yè)則向材料企業(yè)提降本要求。目前鋁塑膜成本占軟包電池成本15%左右,國內(nèi)外產(chǎn)品價(jià)差約25%,因此實(shí)現(xiàn)鋁塑膜國產(chǎn)化可有效降低電池成本。

鋁塑膜產(chǎn)線

與此同時(shí),如果鋁塑膜長期依賴進(jìn)口,國內(nèi)軟包電池生產(chǎn)企業(yè)將長期處于被動(dòng)狀態(tài)。除產(chǎn)品依賴進(jìn)口導(dǎo)致成本居高不下外,后續(xù)還會(huì)受到現(xiàn)貨供應(yīng)緊張、話語權(quán)不足、售后服務(wù)不完善等因素困擾,因此鋁塑膜國產(chǎn)化的呼聲也是日益高漲。據(jù)了解,目前已有動(dòng)力電池企業(yè)開始小批量采用國產(chǎn)鋁塑膜進(jìn)行相關(guān)的測試。

廣東安德力董事長王丹旭表示,公司目前已開始給動(dòng)力電池企業(yè)送樣,開始進(jìn)行小批量的測試應(yīng)用。從客戶實(shí)際反饋來看公司鋁塑膜的性能和可靠性,與進(jìn)口產(chǎn)品之間的差距已經(jīng)不是太大。但是,國內(nèi)軟包電池企業(yè)雖然對(duì)鋁塑膜國產(chǎn)化表示支持,而且愿意采用國產(chǎn)鋁塑膜進(jìn)行測試,但對(duì)于批量導(dǎo)入使用依然缺乏信心。

(圖中為安德力董事長王丹旭 左二為廣東省電池行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長謝歡)

王丹旭分析道,雖然差距不大,但國產(chǎn)鋁塑膜要真正達(dá)到日韓企業(yè)的水平,也還需要較長的時(shí)間,至少目前還無法滿足電池企業(yè)8年或50萬公里的質(zhì)保要求。與此同時(shí),國產(chǎn)鋁塑膜的測試應(yīng)用時(shí)間較短,還缺乏足夠的安全驗(yàn)證和數(shù)據(jù)分析,所以動(dòng)力電池企業(yè)還不敢貿(mào)然大批量使用,市場化緩慢也算是情有可原。

蘇州鋰盾董事長兼總經(jīng)理夏文進(jìn)也提到,目前3C數(shù)碼類電池市場已經(jīng)趨于飽和,未來鋁塑膜最大的應(yīng)用市場還是在于動(dòng)力電池行業(yè)。目前公司鋁塑膜產(chǎn)品已交給中化集團(tuán)等多家動(dòng)力電池廠商進(jìn)行測試,搭載公司鋁塑膜的車型已進(jìn)入到路試階段。只不過,國內(nèi)對(duì)于鋁塑膜的壽命需求過于苛刻,畢竟日本鋁塑膜產(chǎn)品也僅僅質(zhì)保三年。

(圖中為廣東省電池行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長唐長江 右為蘇州鋰盾董事長兼總經(jīng)理夏文進(jìn))

只不過,雖然國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)國產(chǎn)鋁塑膜的導(dǎo)入比較謹(jǐn)慎,但國際大企的態(tài)度卻是比較放得開。今年10月,新綸科技的常州鋁塑膜工廠與LG化學(xué)正式簽署了動(dòng)力電池用鋁塑膜產(chǎn)品供貨協(xié)議,LG化學(xué)成為新綸科技常州工廠熱法動(dòng)力鋁塑膜的最大客戶。目前已經(jīng)開始給LG小批量出貨,后續(xù)會(huì)慢慢增加出貨量。

根據(jù)雙方供貨協(xié)議,新綸科技鋁塑膜產(chǎn)品將從LG化學(xué)采購份額的10%開始逐年爬坡,目標(biāo)是三年后成為其主力供應(yīng)商。對(duì)LG化學(xué)來說,其2019年度動(dòng)力、儲(chǔ)能、3C電池用鋁塑膜總需求超過3,000萬㎡,預(yù)計(jì)2022年可達(dá)1.5億㎡,且1/2以上產(chǎn)能規(guī)劃在中國。本次導(dǎo)入新綸科技鋁塑膜,可保障其未來動(dòng)力電池的原材料供應(yīng)。

3

技術(shù)創(chuàng)新為主 全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化

在夏文進(jìn)看來,鋁塑膜國產(chǎn)化緩慢根本原因在于:①、由于之前用量較小,整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)鋁塑膜的生產(chǎn)和應(yīng)用未做充分的研究;②、壽命還無法滿足動(dòng)力電池要求;③、國內(nèi)鋁塑膜材料長期依賴進(jìn)口,話語權(quán)不足;④、鋁塑膜基本上都是中小企業(yè)轉(zhuǎn)型在做,沒有大企業(yè)牽頭;⑤、軟包電池成本和技術(shù)優(yōu)勢還未充分的顯現(xiàn)。

“當(dāng)前,國產(chǎn)鋁塑膜企業(yè)主要分兩種類型。一種是局部國產(chǎn)化,即采用日韓的設(shè)備,材料也從日韓進(jìn)口,再進(jìn)行相應(yīng)的優(yōu)化。但是這樣的優(yōu)化,不能將產(chǎn)品與日韓企業(yè)區(qū)分開來,不能形成自己的核心競爭力;第二種是全部國產(chǎn)化,即通過技術(shù)的創(chuàng)新,實(shí)現(xiàn)整個(gè)鋁塑膜產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化,包括核心工藝、設(shè)備和原材料。”夏文進(jìn)提到。

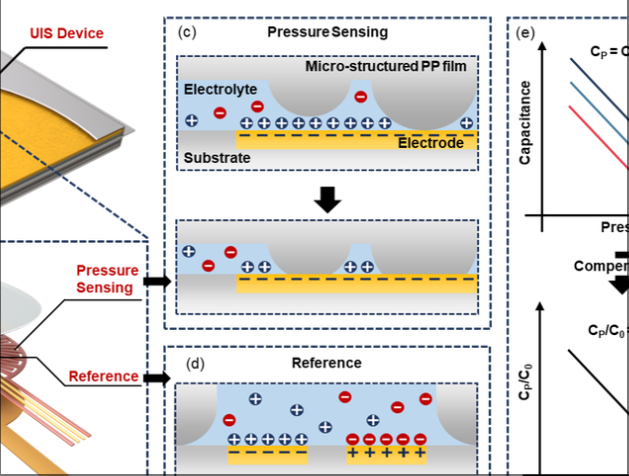

在他看來,軟包電池想要對(duì)標(biāo)方形電池,必須通過創(chuàng)新技術(shù)解決鋁塑膜性能、安全技術(shù)瓶頸和供應(yīng)鏈端技術(shù)提升。基于此,蘇州鋰盾創(chuàng)新性地推出第三條鋁塑膜技術(shù)路線,即通過自主研發(fā)的非極性微波錨固技術(shù)平臺(tái),采用錨釘?shù)姆绞剑a(chǎn)出具有優(yōu)異深沖、高阻隔性、絕緣性、阻燃性且耐腐蝕性能的鋁塑膜產(chǎn)品。

非極性微波錨固技術(shù)區(qū)別于傳統(tǒng)的干法(膠水粘)、熱法(膠膜貼)的熱固化方法,利用“釘釘子”原理,將微觀釘子分別打到尼龍、PP、鋁箔各個(gè)界面中,再通過微波照射將各界面的釘子接起來,形成化學(xué)錨釘網(wǎng),將各界面進(jìn)行一體化連接。值得一提的是,該方法所用的全部材料、設(shè)備、工藝全部自主,為鋁塑膜國產(chǎn)化打下了基礎(chǔ)。

而在王丹旭看來,國產(chǎn)鋁塑膜對(duì)進(jìn)口的替代,擺脫對(duì)進(jìn)口材料的依賴非常的重要。“現(xiàn)在不少國內(nèi)企業(yè)引進(jìn)日韓的生產(chǎn)線,就開始進(jìn)行生產(chǎn),而不在材料端做相應(yīng)的研究,這樣的企業(yè)缺乏核心競爭力,注定是做不長久的。畢竟核心材料仍然掌握在國外企業(yè)的手里,價(jià)格上沒有相應(yīng)話語權(quán),替代進(jìn)口只能是喊喊口號(hào)”。

安德力鋁塑膜產(chǎn)品

而對(duì)于國產(chǎn)鋁塑膜行業(yè)存在的標(biāo)準(zhǔn)缺失的問題,王丹旭表示,“由于國產(chǎn)鋁塑膜行業(yè)缺乏相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致鋁塑膜難以進(jìn)行規(guī)模化推廣,鋁塑膜行業(yè)亟待建立自己的標(biāo)準(zhǔn)體系。”值得關(guān)注的是,在廣東省電池行業(yè)協(xié)會(huì)成立的專家委員會(huì)架構(gòu)中,設(shè)立鋁塑膜專家委員會(huì),后續(xù)會(huì)在推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面,發(fā)揮積極的推動(dòng)作用。

經(jīng)過多年的發(fā)展,中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈基本上在四大材料、設(shè)備、鋰電池等領(lǐng)域都實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化替代進(jìn)口,出現(xiàn)比肩甚至超過國際品牌的優(yōu)秀中國本土企業(yè),為中國鋰電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。在夏文進(jìn)看來,國產(chǎn)鋁塑膜技術(shù)已經(jīng)趨于成熟,產(chǎn)能也有了相應(yīng)規(guī)模,再加上政策驅(qū)使,已經(jīng)具備國產(chǎn)化的條件。

轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會(huì)明確標(biāo)注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會(huì)經(jīng)我們編輯修改或補(bǔ)充。

精選導(dǎo)讀

精選導(dǎo)讀 關(guān)注我們

關(guān)注我們

熱點(diǎn)推薦

熱點(diǎn)推薦