[摘要]當前,特斯拉、寶馬、LG化學、寧德時代等全球動力電池巨頭和主機廠在規劃擴充的產能的同時,也在提前鎖定動力電池關鍵原材料。早前鈷價高企,眾企業叫苦不迭,而今高鎳三元時代將來臨,必然會更加重視和保障原材料的充足供應。

今年1-9月,新能源汽車產銷量分別完成73.5萬輛和72.1萬輛,比上年同期分別增長73%和81.1%,相較于傳統燃油車的低迷,唯獨新能源汽車表現亮眼,動力電池裝機量也隨之水漲船高。

“新能源汽車產業發展迅速,催生了動力電池及整車企業的加速布局,從2013年到2017年,國內動力電池整體規劃產能已達到228GWh,而2017年實際只用了37GWh,現階段動力電池呈現部分結構性的產能過剩”,寧德時代副董事長黃世霖早前表示。

然而,現階段動力電池產能過剩有兩個明顯的特點:階段性和結構性。階段性過剩體現為產能相對于當前需求過剩嚴重,但難以滿足遠期需求;結構性過剩體現在高端產能供給仍然緊缺。研究機構認為,動力電池到2030 年前將保持25%以上的復合增速。

與此同時,目前動力電池技術處在多技術路線共存,三元動力電池和磷酸鐵鋰動力電池齊頭并進,新技術積極導入應用的階段,另外動力電池在形狀方面,也有著方形,軟包,圓柱之分;為滿足不同的生產工藝和產品性能需求,很難通過簡單改造產線,達到產能切換的目的。

動力電池企業為擴大產品種類和覆蓋面,做到差異化競爭,從而也使得動力電池的產能倍增。另外,今年以來高鎳三元備受行業關注,由于高鎳三元的生產工藝要求更高,這些都將助推動力電池新產能建設。受此影響,對上游原材料供應的把控就成為主流電池企業需要關注的重點。

產能擴張競賽繼續

動力電池產能競賽行至半程,行業兩極分化加劇,市場份額向龍頭集中的趨勢不減。動力電池企業進入比拼資金、技術、規模、戰略階段,初步格局已然形成,隨著技術的不斷改進和革新,產能擴張和更新還在繼續。

除動力電池兩大巨頭紛紛擴大產能、搶占市場外,一些動力電池企業和整車企業也紛紛下重金加入擴產潮。據不完全統計,2018年前三季度,我國動力電池領域至少有24個投資項目,投資額1000億元,規劃產能超230GWh,資本對于動力電池的投資熱度依然不減。

比亞迪董事長王傳福早前曾透露,比亞迪新一代唐一上市就供不應求,已經接單將近2萬臺。上半年比亞迪電動車產量依然是全球冠軍,目前主要受制于公司電池產能不足,遠遠無法滿足自身和外部需求,未來將加大電池生產線布局。

不出所料,比亞迪新能源汽車銷量頻創新高,9月比亞迪新能源車銷量達25019輛,同比增長121%,穩居全國狹義新能源市場占有率首位。其中,插混車型熱銷12899輛,連續三月銷量過萬,純電車型銷量首次過萬,達12120輛,同比增長高達314%。

新能源車市場向好,動力電池產能擴張自然提速。在與寧德時代的競爭中,比亞迪勢必要在未來市場上扳回一城。就在王傳福透露上述消息之后,比亞迪就分別宣布將在重慶和西安大手筆投資兩個動力電池項目。目前,比亞迪除滿足自家產品需求外,也在積極開拓動力電池對外供應。

8月23日,比亞迪與重慶璧山區政府就動力電池年產20GWh產業項目簽訂投資合作協議。項目總投資100億元,主要包括動力電池電芯、模組以及相關配套產業等產品。9月9日,比亞迪云軌示范線項目開工暨比亞迪30GWh動力電池項目簽約儀式在西安高新區舉行,該動力電池項目計劃總投資120億元。

6月,比亞迪青海南川電池工廠一期10GWh項目投產,剩余的14GWh產能將在2019年內投產。7月,比亞迪與長安汽車簽署協議,聯合在重慶兩江新區設立合資公司,規劃產能10GWh的動力電池項目。

而這些計劃的產能全部投產后,加上比亞迪已有的26GWh產能,比亞迪的總產能將超過100GWh。比亞迪試圖在2020年達成動力電池總產能60GWh的目標,超越寧德時代計劃的54GWh,成為國內產能第一的動力電池廠商。

在過去的2018上半年,寧德時代以6.5GWh的裝機量,獨攬了近42%的國內新能源動力電池市場份額,遠高于比亞迪的21.4%,更是甩其他國產電池廠商好幾條街。

作為國內動力電池第一巨頭——寧德時代獨占超四成的市場份額,產能供應緊張問題也開始讓與其合作的造車新勢力和傳統車企們開始擔憂。有媒體粗略統計,目前與寧德時代合資合作的國內外車企多達27家。

然而,這種眾星捧月式的采購帶來了兩種結果,一是訂單驟增,導致寧德時代電池一時供不應求;二是排隊等候的車企成了拴在一根繩上的螞蚱,交付進度很大程度上由寧德時代說了算。

據悉,寧德時代也在穩步推進自己的產能擴充計劃。寧德時代湖西鋰離子動力電池生產基地項目擬投資98.6億元,建設用地面積為385畝,產品主要包括動力電池電芯、模組及電池包。該項目將建成24條生產線,共計年產能24GWh動力電池產品。

除此之外,動力電池裝機量排名靠前的其他企業也在通過新建產能,擴大規模,贏得“卡位戰”,這當中包括國能電池、力神、孚能科技、塔菲爾新能源、億緯鋰能、星恒電源等。

9月28日,在與江蘇無錫市錫山區政府簽約儀式上,國能電池董事長郭偉表示,目前團隊正在研發新型化學體系鋰電池,預計2020年單體密度將達到500Wh/kg。除了不斷提升能量密度之外,國能電池還將對自身產能進行擴充。據了解,國能電池計劃在錫山投資35億元建設新能源產業園,包含建設3GWh電池包(Pack)及5GWh電芯智能化生產項目。

隨著2020年中國政策補貼的完全退坡,外資廠商也通過積極的產能布局摩拳擦掌。SKI集團計劃在中國常州金壇開發區建立年產能達7.5GWh的動力電池廠;LG化學電池項目與南京江寧濱江開發區簽約,總投資20億美元,計劃2019年量產,2023年全面達產,規劃年產能32GWh;三星SDI也計劃在無錫設立新的動力電池工廠,并且已經在今年1月完成了公司注冊。

國家新能源汽車創新工程項目專家組組長王秉剛在接受媒體采訪時表示,由于新能源汽車市場的規模迅速擴張,動力電池的需求量大幅提升,接下來可能會有更多整車企業選擇自建電池工廠,這將給目前的國內電池企業帶來新的挑戰,電池企業需提前布局,進一步加強與整車企業的戰略合作。

國內整車企業也在積極布局動力電池產能,擺脫對電池巨頭的依賴。9月中旬,吉利通過旗下子公司在武漢設立湖北吉利衡遠新能源科技公司。新公司注資5000萬元人民幣,主要生產動力電池,吉利集團CEO徐志豪兼任新公司董事長。

吉利集團方面表示,湖北新公司未來將成為吉利新能源動力電池的重要生產基地。新工廠選址新灘經合區二期用地,項目總投資80億元,建設電池及模組生產線和研發中心、綜合辦公樓、物流配選中心等。項目分兩期實施建設,計劃2018年完成選址和前期工作,2020年建成投產。

巨頭提前鎖定原材料

伴隨動力電池產能的快速擴張,寧德時代/LG化學/特斯拉/寶馬等動力電池巨頭和主機廠正加大力度布局上游原材料,以保障未來關鍵原材料的低成本穩定供應。

在目前新能源汽車大發展的背景下,威馬創始人沈暉認為鋰電池原材料的供應比單純考慮電芯的產能更為重要。尤其是三元鋰電,需要鈷鎳鋰等多種礦物原料。誰掌握了源頭材料,才能更好的發展新能源汽車。

美國鋰電池生產商Livent首席執行官Paul Graves表示,“我們預計到2025年對鋰材料的需求將是2017年的五倍。我們面臨的最大挑戰是,如何生產足夠的產品以滿足市場需求。在不久的將來,市場持續出現鋰短缺的風險將很大。”

同為競爭對手的贛峰鋰業副總裁王曉申也表示,長期看來,鋰材料存在短缺風險,尤其是在2023年至2024年左右,屆時電動汽車的生產可能會加速。

贛鋒鋰業是全球第三大及中國最大的鋰化合物生產商及全球最大的金屬鋰生產商,擁有五大類逾40種鋰化合物及金屬鋰產品的生產能力,是鋰系列產品供應最齊全的制造商之一。由于未來需求量巨大,贛鋒鋰業的電池級氫氧化鋰產品正成為動力電池巨頭瘋狂鎖定的對象。

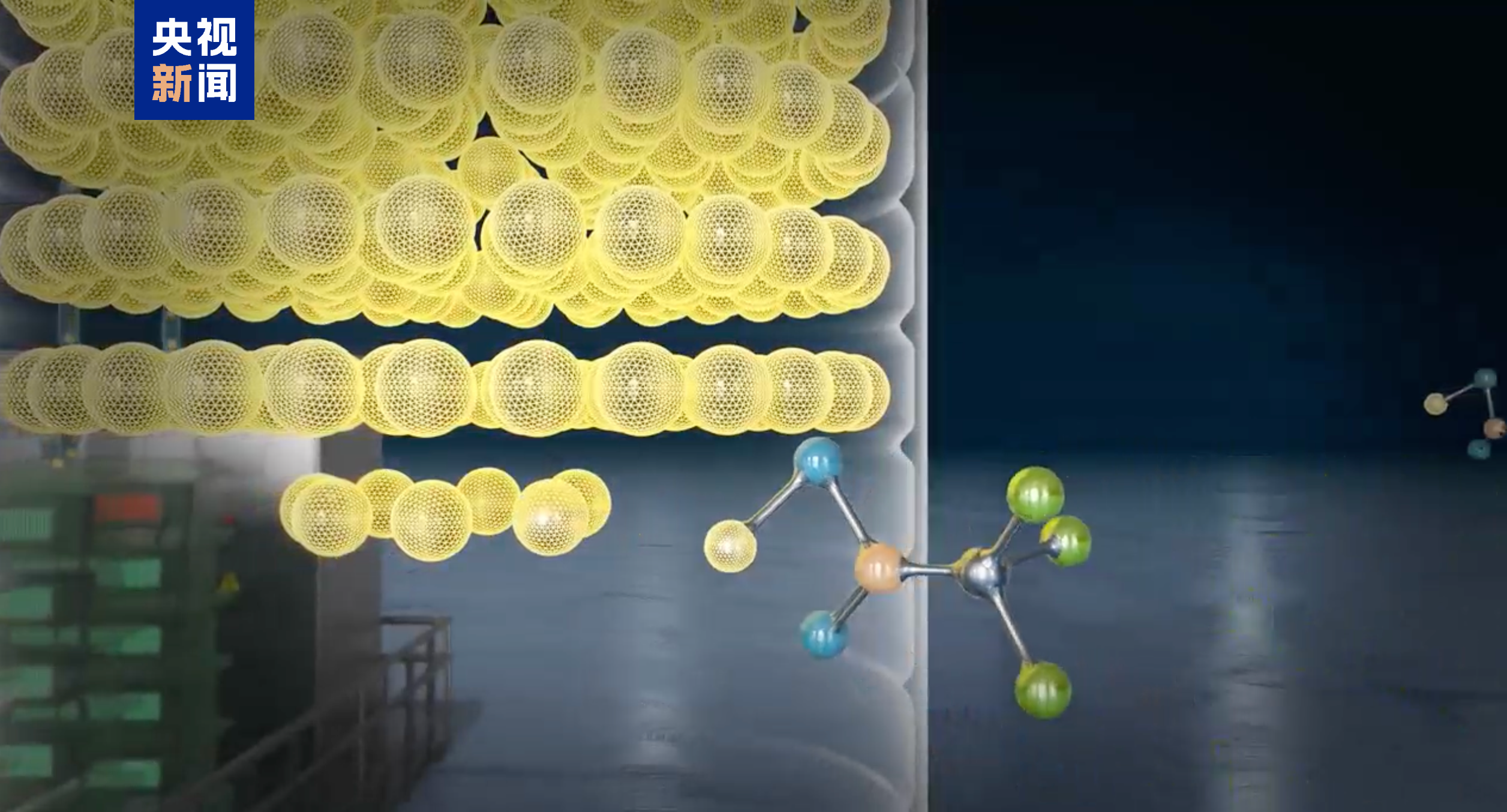

氫氧化鋰是制作高鎳811電池必不可少的關鍵材料,因為高鎳材料必須要在純氧環境中高溫合成,窯爐材質必須耐氧氣腐蝕,并且要求燒結時溫度不能高于800℃,而采用碳酸鋰作原料,導致堿性過強,對濕度的敏感性增強,影響電池性能。

相比于碳酸鋰,用氫氧化鋰制取高鎳三元材料有更高的能量密度和更好的充放電性能。研究表明,使用氫氧化鋰作為鋰源材料,首次放電容量高達172mAh/g,且有更好的振實密度,有更大倍率的充放電性能。三元正極NCM811、NCM622及NCA均需采用氫氧化鋰為原料,逐步替代碳酸鋰。

隨著高鎳三元(NCM/NCA)電池需求的提升,氫氧化鋰需求將大幅增長。業內人士認為,2019年開始以電池級氫氧化鋰為原料的高鎳三元電池會逐漸成為市場需求主流。根據預測,2018年全球電池級氫氧化鋰需求量或迎來爆發式增長,有望達4.7萬噸。預計2018-2020年全球電池領域對氫氧化鋰需求的復合增長率達78%。

早前,韓國LG化學、特斯拉、德國寶馬等全球核心動力電池、主機廠相繼與贛鋒鋰業簽訂戰略供貨協議。全球動力電池龍頭LG化學與贛鋒鋰業簽訂協議,2019年-2025年,公司向LG化學銷售共計9.26萬噸電池級鋰產品。

9月21日,全球標桿新能源主機廠特斯拉與贛鋒鋰業達成合作,贛鋒鋰業將向特斯拉供應公司電池級氫氧化鋰當年總產能的20%,該協議從2018年到2020年履行,并可選擇延長三年。

9月28日,贛峰鋰業發布公告稱已與德國汽車制造商寶馬簽訂一項為期五年的協議(協商確認后可展期三年),由公司及贛鋒國際向德國寶馬指定的電池或正極材料供貨商供應鋰化工產品。

贛鋒鋰業的香港IPO融資也同時受到海外如三星、LG全球核心動力電池企業,國內知名主機廠如東風、一汽等產業資本青睞。目前,在政策推動以及技術突進下,新能源汽車以及電池企業快速成長且頭部集中愈發明顯,對全供應鏈的穩定性和連續性要求不斷提升。

而在鋰鹽上游端,經歷2015-2017年牛市后,鋰鹽供應企業不斷增多的同時,產品、資源卡位等差異亦在不斷加大,如何雙向匹配,做到“門當戶對”,是行業內企業都在做的事情。未來幾年高鎳正極材料需求大爆發,氫氧化鋰或出現供不應求的局面,特斯拉、LG化學等此次大規模采購氫氧化鋰,可謂未雨綢繆,未來全球企業對氫氧化鋰的爭奪也將越發激烈。

另外,隨著高鎳三元的導入,鎳資源的需求也將倍增。外媒稱,中日印尼三國企業將聯手在印度尼西亞建合資企業,生產電池用鎳材料。據悉,三國企業分別包括中國鋰電池生產商寧德時代控股企業邦普循環、不銹鋼生產商青山控股集團旗下新展國際控股公司、電池回收公司格林美,以及日本阪和興業株式會社和印尼摩洛哇麗(IMIP)工業園區。

9月28日,寧德時代供應商格林美公司公告顯示,合資公司初期目標為建成不低于5萬噸鎳金屬濕法生產冶煉能力,4000噸鈷金屬濕法冶煉能力,產出5萬噸氫氧化鎳中間品、15萬噸電池級硫酸鎳晶體、2萬噸電池級硫酸鈷晶體、3萬噸電池級硫酸錳晶體,將來依據全球市場需要調整產品結構與擴大生產規模。

不難看出,格林美此次重資布局,主要出于維穩鎳資源上游供應體系需要。據業內測算,隨著新能源汽車的商用化,2025年全球一級鎳資源將新增50萬噸以上的缺口。

從2013年到2017年,國內動力電池整體規劃產能達到228GWh,而2017年實際只用了37GWh,而2018年1-9月動力電池產能布局速度不減,但基本上是有著資金、技術實力雄厚的排名靠前的企業。

一業內人士在接受媒體采訪時表示,今年年底到明年春節期間,很可能有很多企業就堅持不下來了,畢竟資金鏈、現金流是企業的血液,但很多企業在前幾年過度擴張,而現在的訂單又完全跟不上。

這又是部分動力電池企業的真實現狀。補貼退坡、競爭加劇、原材料成本上升、現金流承壓、技術不過硬等都讓這些企業生存難上加難。

轉載請注明出處。

1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。

熱點推薦

熱點推薦

精選導讀

精選導讀

關注我們

關注我們