[摘要]總體來看固態電池發展的路徑,電解質可能是從液態、半固態、固液混合到固態,最后才能發展到全固態。未來,固態電池有望經歷半固態到準固態,再到全固態三個階段。而這個過程,顯然還需要很長的時間。

截止目前,里程焦慮已成為困擾新能源汽車規模推廣的首要痛點所在,未來車企對于動力電池能量密度的要求只會越來越高。

可以說,在這樣的行業背景下,誰能最先掌握更高能量密度的電池技術,誰有擁有了贏得市場的重要“籌碼”,這也成為豐田一直致力于固態電池技術研發的重要原因。

近日有報道稱,日本豐田汽車公司向外界透露了其全固態電池框架。

豐田已將全固態電池的能量密度提高至400Wh/L,相比2010年左右生產的鋰離子電池能量密度翻番,最快將于2020年實現商業化。

而豐田目前需要做的是,將基于硫化物的全固態電池性能提升到遠高于主流的鋰離子電池。

豐田在固態電池領域再“搞事”

這已經不是豐田首次披露其固態電池商業化路線。

去年7月,豐田對外宣稱正致力于新型電動汽車固態動力電池的研發,將大幅增加續航里程,并可實現快速充電。

據悉,該款搭載固態電池的電動車基于全新的生產平臺打造,最快將于2022年上市。現在看來,豐田有望將這個目標提前實現。

此前固態電池由于技術不夠成熟,商業化之路更是困難重重,因此僅有為數不多的幾家企業涉足其中。

現如今,在高能量密度趨勢的推動下,越來越多國內外企業和研究機構的重心開始集中到全固態鋰電池上,這其中就包括大眾、寶馬、大陸集團、寧德時代、比亞迪等知名的車企及電池企業。

國內外固態電池布局加速

2018 年 4 月,日本經濟產業省與日本新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)宣布啟動高效電池“全固態電池”核心技術的開發。

該項目預計總投資 100 億日元,包括豐田、本田、日產、松下等 23 家汽車、電池、材料企業以及京都大學、日本理化學研究所等 15 家學術機構共同參與研究。

日本新能源產業技術綜合開發機構項目經理細川敬表示,全固態電池在成本、密度和熱穩定性方面都較目前的鋰離子電池有巨大優勢,未來將主應用于長續航的電動汽車,將是汽車工業的新希望。

“全固態電池的專利有1/2來自日本,其中豐田以30件全固態電池專利申請件數位居世界之首”。

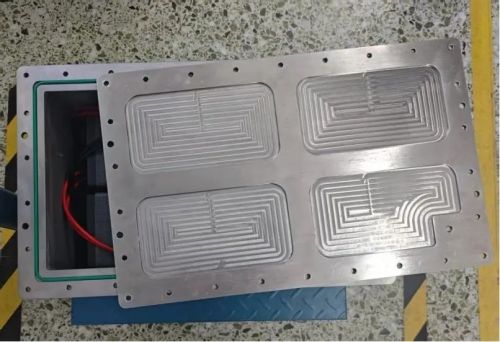

展出的固態電池樣品

除此之外,日本在固態電解質材料開發等方面領先世界。有媒體表示,日本之所以熱衷于對固態電池技術的研究,是希望重新占據市場主導地位。

據了解,此前日本企業在車用電池領域占絕對優勢,2013年占據全球70%市場份額,2016年減至41%,直到2017年被2013年僅占比3%的中國反超。

除日本企業外,國際巨頭也開始關注并進入固態電池領域。

今年8月初,大眾集團CEO迪斯表示,其合作伙伴QuantumScape正在研發能讓電動汽車更便宜、續駛里程更長的電池技術,雙方計劃未來幾年合作生產固態電池。截止目前,QuantumScape試制的固態電池已在電動汽車上完成測試。

大眾集團方面表示,如果使用新開發的固態電池,公司e-Golf的續駛里程可以從現在的300公里增加至約750公里。“固態電池商業化應用將成為電動汽車的關鍵轉折點。”大眾集團研發負責人海因里希提到,大眾集團希望能夠加快固態電池商業化速度,從而對大眾集團電動車計劃提供助力。

寶馬對固態電池同樣充滿了興趣。前不久,寶馬宣布與電池技術公司Solid Power建立起新的合作伙伴關系,雙方將聯手開發電動汽車專用的固態電池技術,并且包括后續的商業化進程;

大陸集團CEO根哈特也對外透露,他們正考慮加大對創新型電池的投資,并強調創新型電池即為固態電池。

而對中國電池企業來說,按照《中國制造2025》確定的目標,2020年鋰電池能量密度到300Wh/kg,2025年要達到400Wh/kg,2030年要達到500Wh/kg。

在此前工信部等四部委印發的《促進汽車動力電池產業發展行動方案》明確提出,要加大投入研發新的動力鋰電池體系,其中含固態電池。

固態電池有望替代傳統鋰電池

據了解,目前國內從事固態電池研究的機構和企業就有中科院化學所、中科院青島能源所、中科院寧波材料所、寧德時代新能源、上海空間電源研究所、中航鋰電、珈偉股份、橫店東磁、臺灣輝能等,并在某種程度上取得不小的突破,甚至已完成實驗室驗證并有小部分企業實現小規模產業化。

以寧德時代為例,其以硫化物電解質為主要研發方向,采用正極包覆解決正極材料與固態電解質的界面反應問題,采用熱壓的方式增強電解質和電極材料之間的接觸,降低了界面電阻,通過對硫化物進行改性,增強熱穩定性。目前,其容量為300 Wh/kg的鋰金屬固態電池 300 次循環后剩余 82%。

而在國內其他涉足固態電池的上市企業中,國軒高科在投資關系平臺表示,公司已在研發固態電池及固態電解質;

橫店東磁在接受調研時表示,將組織研發固態電池,旗下三元動力電池去年8月份試生產;

贛鋒鋰業表示,目前公司的固態鋰電池處于試驗階段,但已經通過多項第三方安全測試。

商業化道路到底有多難?

固態電池具有能量密度高、循環壽命長、安全性高等技術優勢,有望成為下代電池競爭的重點。

北大先行科技產業有限公司總裁高原認為,短期或中期內固態電池可能會實現技術上的突破,固態電池會用鋰金屬作為負極,除能夠提高能量密度,還能夠解決當前動力電池產業面臨的許多問題。

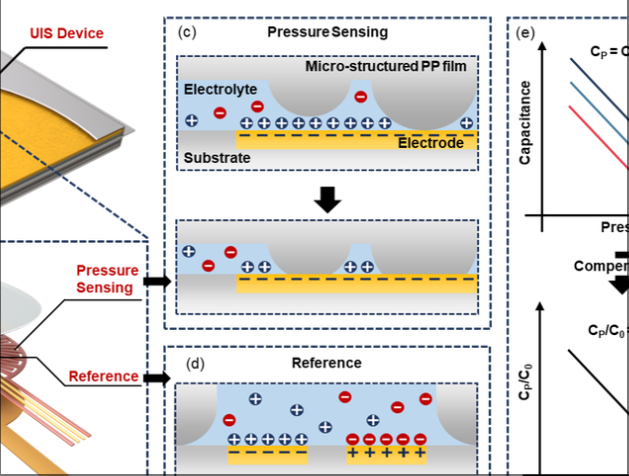

固態電池是指電池結構中不含液體,所有材料都以固態形式存在的儲能器件,由“正極材料+負極材料”和固態電解質組成。

相比傳統鋰離子電池,固態電池具有安全性高、能量密度高、循壞壽命長、工作溫度范圍寬、薄膜柔性化、方便回收、可快速充電、多功能封裝、生產效率高等優勢。

能量密度目標僅固態電池勝任

不管怎樣來看,固態電池都是未來動力電池行業發展趨勢。

中國工程院院士陳立泉明確表示:“能量密度要達成目標,必須從現在開始考慮全固態電池。”更有專家指出,“當前磷酸鐵鋰、三元等鋰離子電池在放電過程中,絕對的安全性難以通過電池自身解決,金屬鋰固態電池才是終極目標”。

諸多光環加身,那么固態電池的產業化進程究竟如何?

此前中科院青島能源所就透露其開發的大容量固態聚合物鋰電池已成功用于深海科考。

近日有消息稱,由珈偉龍能固態儲能科技如皋有限公司生產的類固態軟包三元材料動力鋰離子蓄電池通過國家機動車質量監督檢驗中心強制性檢驗。

珈偉龍能總經理黃碧英介紹,該電池采用納米技術,儲能很強大,在快速充電、高安全性、壽命時間等方面都有著獨特的優勢,完成一次充電僅需5分40秒,能實現2萬次的充放電循環壽命。

然而不難發現,珈偉龍能此次獲得強制認證的是類固態電池,與真正意義上的全固態電池有差異。

搭載固態電池的跑車EMotion

對于固態電池的技術進展,上海空間電源研究所湯衛平博士表示,雖然目前有不少企業宣稱自己已經做出全固態電池,但大多不是真正意義上的全固態電池,“噱頭”的嫌疑非常大,真正的技術成熟應該要等到2020年之后。

也有業內人士提到,目前豐田做的不是全固態鋰金屬電池,而是固態鋰離子電池,負極采用石墨,難度小很多。

“全固態鋰電池,這幾個詞每一個字都不能少、不能變。所謂‘全固態鋰電池’是一種在工作溫度區間內所使用的電極和電解質材料均呈固態,不含任何液態組份鋰電池,所以全稱是‘全固態電解質鋰電池’。”中科院院士歐陽明高強調,全固態鋰電池是指以金屬鋰為負極的全固態金屬鋰電池。

歐陽明高同時提到,當前固態電池的技術尚未成熟,主要表現在三個方面:

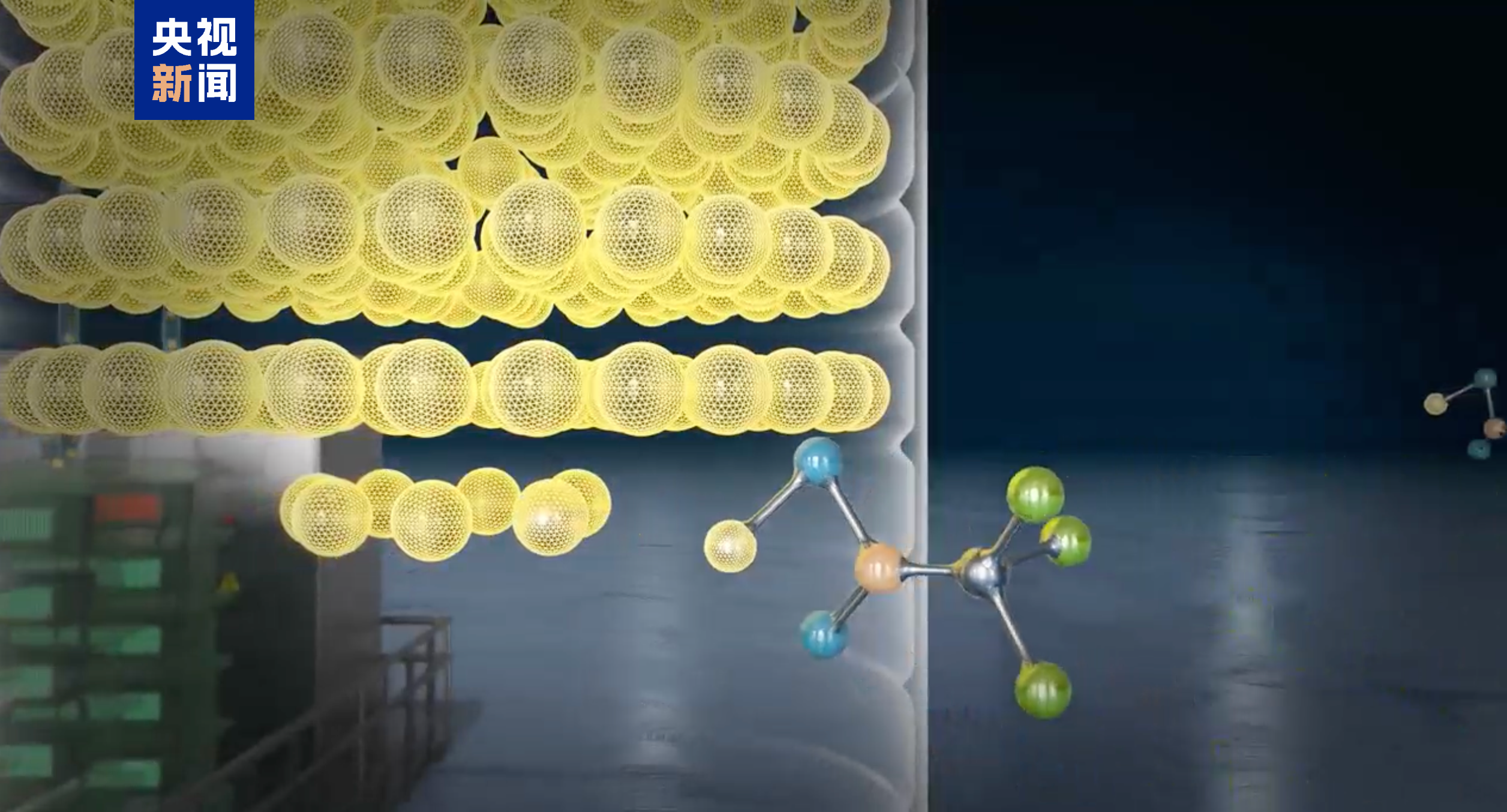

首先,固態電解質材料的離子電導率偏低。現在常用的有三種固態電解質,分別是聚合物、氧化物、硫化物。聚合物電解質問題是需要預熱;氧化物電解質電導率比液態低太多;只有硫化物電解質電導率能跟液態匹敵。

其次,固/固界面接觸性和穩定性差。液體跟固體結合可以很容易的滲透進去。但是固體和固體接觸性和穩定性就不是太好了,這是它很大的一個問題。

硫化物電解質雖然鋰離子導電率已經提高,但是仍然有界面接觸性和穩定性問題。因此,解決固/固界面接觸性差也是固態電池研究的課題。

第三個問題是金屬鋰的可充性問題。在固態電解質中,鋰表面同樣存在粉化和枝晶生長問題。其循環性,甚至安全性等還需要研究。

在歐陽明高看來,特別是固態界面接觸性/穩定性和金屬鋰可充性問題,導致真正意義上的全固態金屬鋰電池技術直到現在仍然是不成熟的,技術存在不確定性。

商業化路漫漫

業內人士認為,目前全固態電池技術尚未成,而能規模生產或者有希望突破的,有性能優勢和產業化前景的,主要是固態鋰離子電池。

固態鋰離子電池不全都是固態電解質,而是采用液態跟固態混合的,要看混合的比是多大。或者說其電解質是固態的,但是在電芯中有少量的液態電解質存在。

寧波杉杉副總裁孫曉東表示,“當前所說的固態電池是在現有的材料體系下,把隔膜和電解液換成固態介質。但這只是提高了安全性,對能量密度、成本不會有太大的改善。而這種方式的挑戰非常大,因為固態電池的導電率、成本等因素需要有長時間磨合,而且這不是真正的本質的固態電池”。

富士康新能源車技術顧問劉楷表示,總體來看固態電池發展的路徑,電解質可能是從液態、半固態、固液混合到固態,最后才能發展到全固態。

至于負極,會是從石墨負極,到硅碳負極,我們現在正在從石墨負極向硅碳負極轉型,最后到金屬鋰負極。未來,固態電池有望經歷半固態到準固態,再到全固態三個階段。

不僅僅是技術問題,成本高昂也是固態電池發展的“攔路虎”。

據悉,當前液態鋰電池的成本不足200美元/千瓦時,而固態電池的價格可能是液態電池的數十倍。

因此固態電池要實現商業化推廣,必須在電池成本上狠下功夫,這需要時間。由此可見,固態電池的商業化之路并不是那么順暢。

盡管商業化路漫漫,但全固態鋰電池作為替代傳統鋰電的未來電池技術方向,吸引了眾多國內外研究機構和企業進行研發。

面對其巨大的商業價值空間,還會有更多類似大眾、寶馬、豐田那樣的優秀汽車制造商及電池企業投入其中,隨著研發技術推動和深入,固態電池產業化步伐將逐步加快。

轉載請注明出處。

1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。

熱點推薦

熱點推薦

精選導讀

精選導讀

關注我們

關注我們