專題

[摘要]在頭部企業(yè)的帶動下,動力電池廠商紛紛發(fā)力搶占零碳主動權(quán),建設(shè)零碳工廠,建立產(chǎn)品碳排放管理體系。但是同時也必須要求上游材料、設(shè)備等供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展。以確保每個環(huán)節(jié)的碳排放都可追蹤、可溯源、可計算、可量化,才能從根本上降低能耗,控制碳排放。

眾所周知,盡管新能源汽車是實現(xiàn)綠色低碳的重要載體,但是其核心部件動力電池的生產(chǎn)過程卻產(chǎn)生大量的碳排放。根據(jù)歐洲運輸與環(huán)境聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示,動力電池生產(chǎn)的碳排放范圍為每千瓦時約106千克二氧化碳當(dāng)量。其中電池生產(chǎn)的上游部分采礦、精煉等為每千瓦時約為59千克二氧化碳當(dāng)量,而生產(chǎn)和組裝的碳排放在每千瓦時約47千克二氧化碳當(dāng)量。

今年1月,國家工信部等六部門印發(fā)《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》,文件提出支持建立鋰電等全生命周期溯源管理平臺,開展電池碳足跡核算標(biāo)準與方法研究,探索建立電池產(chǎn)品碳排放管理體系。與此同時國內(nèi)動力電池企業(yè)正加速出海,而國外相關(guān)法規(guī)對于碳足跡管理政策日漸嚴格,成為國內(nèi)電池企業(yè)出海的新壁壘,零碳廠改造也是迫不得已。

為應(yīng)對更嚴格的法規(guī)和標(biāo)準,包括寧德時代,億緯鋰能、遠景動力、欣旺達、蜂巢能源等動力電池企業(yè),都在積極部署零碳轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,探索電池碳足跡、數(shù)字電池護照、回收材料及溯源等解決方案。當(dāng)然除電池企業(yè)外,包括長城汽車、廣汽埃安、遠景動力、鵬輝能源、中偉股份、諾德股份、天賜材料、邦普循環(huán)等相關(guān)企業(yè),也紛紛加快零碳工廠的建設(shè)步伐。

而在零碳工廠的建設(shè)進度上,寧德時代、遠景動力可謂是走在了行業(yè)前列。消息顯示,繼今年3月四川時代宜賓工廠成為全球首家電池零碳工廠后,在不到兩年時間內(nèi)寧德時代旗下已有4家工廠入榜零碳工廠,獲評數(shù)量和速度在新能源行業(yè)遙遙領(lǐng)先;而遠景動力報告稱已在去年實現(xiàn)運營碳中和目標(biāo),從而成為全球范圍內(nèi)首家實現(xiàn)運營碳中和的電池科技企業(yè)。

什么是真正的零碳工廠?

眾所周知,工業(yè)制造作為能源資源消耗和碳排放的重點領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計,工業(yè)能耗占全社會總能耗的70%左右。在我國工業(yè)從高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展之際,低碳化也成為工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主旋律。加之雙碳目標(biāo)所引領(lǐng)的綠色革命也已經(jīng)席卷制造業(yè),工業(yè)碳管理、虛擬電廠等創(chuàng)新應(yīng)用得以實現(xiàn)落地。這也推動著我國工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域開始加速向零碳工廠不斷轉(zhuǎn)型。

那么什么是真正的零碳工廠?零碳工廠是指在特定時間內(nèi)(通常以年度為單位)在溫室氣體排放核算邊界內(nèi)產(chǎn)生的溫室氣體排放量,通過自主減排和核算邊界外的減排項目清除,或者通過消耗相應(yīng)數(shù)量的碳信用進行抵消,實現(xiàn)凈零碳排放的工廠。縱觀全球,當(dāng)前零碳工廠建設(shè)仍處于起步階段,截至目前國內(nèi)也僅有少數(shù)幾家企業(yè)通過了零碳工廠團體標(biāo)準認證。

真正的零碳工廠通過節(jié)能減排技術(shù)的成熟應(yīng)用、可再生能源替代及負碳技術(shù),最大程度的實現(xiàn)應(yīng)減盡減,同時還要明確在減少碳排放量上所做出的成就與努力。相較于通過綠色工廠以實現(xiàn)工廠集約化、原料無害化、生產(chǎn)清潔化、廢物資源化、能源低碳化來側(cè)重生產(chǎn)過程的綠色化,零碳工廠可視為綠色工廠的升級版本,意味著二氧化碳零排放,因此壁壘更高。

零碳工廠需要通過第三方機構(gòu)按照相應(yīng)標(biāo)準進行認證。目前最權(quán)威、最知名的第三方認證機構(gòu)是瑞士通用公證行SGS。SGS是專業(yè)從事碳盤查、碳審計的全球知名公司,也是在中國最早涉足產(chǎn)品碳足跡業(yè)務(wù)的第三方組織。資料顯示,寧德時代多家零碳工廠稱號就是由SGS認證的。不過隨著近年來零碳工廠標(biāo)準等越來越多的標(biāo)準出臺,認證機構(gòu)數(shù)量已在增長。

去年6月,由TUV萊茵協(xié)同遠景科技集團、缽和認證、上海市能效中心、聯(lián)合利華等20多家權(quán)威機構(gòu)和領(lǐng)先企業(yè)共同編制,結(jié)合多方經(jīng)驗,遵循科學(xué)、權(quán)威、嚴格的原則,經(jīng)過長達半年的研究、討論、評審與反復(fù)修訂,全球首個完整、可量化的零碳工廠建設(shè)標(biāo)準和評價細則《零碳工廠評價規(guī)范》團體標(biāo)準(T/CECA-G 0171-2022)正式出爐,引起巨大反響。

據(jù)悉《規(guī)范》對零碳工廠的分類和評估辦法做了明確指示。根據(jù)核算邊界內(nèi)中和的溫室氣體源類型,零碳工廠被分為Ⅰ型及Ⅱ型兩種類型。其中Ⅰ型零碳工廠針對直接排放及移除的溫室氣體、輸入能源導(dǎo)致間接排放的溫室氣體這兩種工廠溫室氣體源;Ⅱ型零碳工廠在Ⅰ型零碳工廠的基礎(chǔ)上,增加來自交通運輸、組織所使用產(chǎn)品等導(dǎo)致間接排放的溫室氣體源。

兩種類型的零碳工廠根據(jù)最終的評估結(jié)果,可分別細分為四個等級,其中以六星級作為最高的等級。對于六星評估,Ⅰ型零碳工廠的要求是100%采用可再生能源電力,以及實現(xiàn)100%抵消;Ⅱ型零碳工廠的要求則是100%采用可再生能源電力,以及實現(xiàn)100%清除。標(biāo)準的出臺為工廠在減碳目標(biāo)設(shè)定、低碳項目改造、新建項目規(guī)劃等方面提供明確依據(jù)和指導(dǎo)。

而在全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈碳中和的大環(huán)境下,全球范圍內(nèi)正在建立共識,汽車產(chǎn)業(yè)要實現(xiàn)全生命周期零碳目標(biāo),產(chǎn)業(yè)鏈的減碳同樣重要,動力電池及材料生產(chǎn)制造和回收利用過程中的碳排放備受關(guān)注。根據(jù)歐洲運輸與環(huán)境聯(lián)合會的報告顯示,電池生產(chǎn)的碳排放范圍在61~106 kg CO2/kWh,最高可以占據(jù)電動汽車全生命周期碳排放的60%以上,可以說是不容小覷。

這其中,動力電池碳排放主要集中在電池生產(chǎn)及組裝和上游正負極等關(guān)鍵材料的生產(chǎn)這兩個環(huán)節(jié)。歐洲運輸與環(huán)境聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示,電池生產(chǎn)和組裝的碳排放在2-47kg CO2/kWh,而電池生產(chǎn)的上游部分(采礦、精煉等)為59kg CO2/kWh,占比超過半數(shù)以上。因此對于國內(nèi)鋰電池企業(yè)來說,降低鋰電池生產(chǎn)產(chǎn)生的碳排放勢在必行,零碳工廠建設(shè)迫在眉睫。

寧德時代牽頭 眾企紛紛跟進

作為已連續(xù)五年拿下全球動力電池銷量冠軍的寧德時代,是電池行業(yè)內(nèi)較早在零碳方面開始發(fā)力的企業(yè),并形成從戰(zhàn)略到路徑的全面、系統(tǒng)化布局,降碳成績頗豐。自2021年起寧德時代開始發(fā)布ESG報告。而2022年是寧德時代全方位碳管理全面展開之年,2022年寧德時代全年推進節(jié)能減排項目超400項,累計減碳447230噸,單位營收排放量下降40.3%。

寧德時代創(chuàng)始人、董事長曾毓群曾表示,進入全面電動化時代,動力電池不僅要先進,還要綠色;純電動車在燃料周期減碳貢獻非常明顯,同時動力電池在電動汽車全生命周期的碳排放占比高達40%,所以在全面電動化實現(xiàn)以后,動力電池自身減碳也尤其重要。而在2022年兩會上,曾毓群提交了《關(guān)于加快我國電池碳足跡研究并建立中歐互認機制的提案》。

今年4月18日,寧德時代于上海車展首日舉行零碳戰(zhàn)略發(fā)布會,宣布將在2025年實現(xiàn)核心運營碳中和,2035年實現(xiàn)價值鏈碳中和。這意味著到2025年,寧德時代電池工廠將全部成為零碳工廠,率先在生產(chǎn)制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳中和。到2035年寧德時代生產(chǎn)的電池將全部為零碳電池。寧德時代董秘蔣理表示,在寧德時代戰(zhàn)略里,零碳是責(zé)任,是能力更是機遇。

為了實現(xiàn)零碳戰(zhàn)略,寧德時代通過四大創(chuàng)新體系,在礦、大宗原材料、電池材料、電芯制造及電池系統(tǒng)五大關(guān)鍵節(jié)點實現(xiàn)降碳。同時還在供應(yīng)鏈端廣泛開展CREDIT項目,通過大數(shù)據(jù)綜合評估形成供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展表現(xiàn)指數(shù),幫助產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)找到可持續(xù)發(fā)展路徑;同時參與電池護照研究設(shè)計,推動行業(yè)供應(yīng)鏈透明、電池全生命周期溯源管理與循環(huán)回收。

去年3月,全球知名認證機構(gòu)SGS為四川時代頒發(fā)PAS2060碳中和認證證書,標(biāo)志著四川時代已實現(xiàn)碳中和,成為全球首家電池零碳工廠。該工廠通過采用CFMS管理系統(tǒng)實現(xiàn)設(shè)備主動化控制,每年可節(jié)省18973噸標(biāo)煤,減少碳排放19792噸二氧化碳當(dāng)量。通過設(shè)備定量化運行及節(jié)能化排產(chǎn),每年可節(jié)省12373噸標(biāo)煤,減少碳排放15020噸二氧化碳當(dāng)量。

寧德時代在今年10月2日宣布,全資子公司成都市新津時代新能源科技有限公司已獲得全球認證機構(gòu)SGS頒發(fā)的PAS2060碳中和認證證書,正式躋身零碳工廠行列,成為寧德時代第4家獲此認證的零碳工廠。截至目前,寧德時代旗下共有4家工廠入榜零碳工廠,獲評數(shù)量和速度在新能源行業(yè)遙遙領(lǐng)先。向著2035年實現(xiàn)全價值鏈碳中和的目標(biāo)穩(wěn)步前進。

據(jù)寧德時代介紹,新津時代將數(shù)字化技術(shù)廣泛深入地應(yīng)用在工廠碳減排全鏈路。新津時代打造CFMS智慧廠房管理系統(tǒng),為綠色能源系統(tǒng)提供智慧大腦,實時檢測設(shè)備狀態(tài),協(xié)同優(yōu)化系統(tǒng)總能耗與各子設(shè)備狀態(tài),守護能源安全和穩(wěn)定。與此同時,新津時代對公司的物流鏈條進行電動化改造,廣泛使用電動運輸工具,實現(xiàn)從供應(yīng)鏈到生產(chǎn)到用戶端的零碳運轉(zhuǎn)。

除寧德時代外,遠景動力在零碳工廠方面的布局也非常積極。2023年2月,遠景動力江陰工廠獲得了中國首個五星級零碳工廠雙認證(即中國質(zhì)量認證中心和鈦合兩個認證機構(gòu)同時認證),并成為中國節(jié)能協(xié)會零碳工廠評價及披露平臺首批上榜工廠。該工廠通過四大維度實現(xiàn)了真正的節(jié)能減排,有望成為遠景動力零碳工廠的范本,在全球范圍內(nèi)進行推廣。

據(jù)悉該工廠引入能效管理軟件和方舟能碳管理系統(tǒng),實時監(jiān)測能碳數(shù)據(jù),對電、蒸汽、壓縮空氣使用實時監(jiān)測和異常情況預(yù)警,實現(xiàn)能源使用可視化、精準分析和動態(tài)管理;導(dǎo)入涂布烘箱的蒸汽冷凝水余熱回收、產(chǎn)線濕度控制,優(yōu)化正極攪拌工藝;采用高效制冷系統(tǒng),綜合制冷系數(shù)>6,并選用低 GWP 環(huán)保型制冷劑;優(yōu)化照明系統(tǒng),實現(xiàn)節(jié)能效果的最大化。

遠景動力表示,公司還將朝著2025年100%綠電使用和2028年實現(xiàn)全價值鏈碳中和的目標(biāo)前進。針對價值鏈碳排放,遠景動力針對性地開發(fā)了供應(yīng)鏈碳管理工具,并在日本和中國首先開展試點。首階段選取部分核心供應(yīng)商進行精確碳數(shù)據(jù)收集、核算和管理;第二階段將碳管理工具推廣到所有主要供應(yīng)商,以支持更實時、精準的碳足跡計算和零碳綠碼溯源。

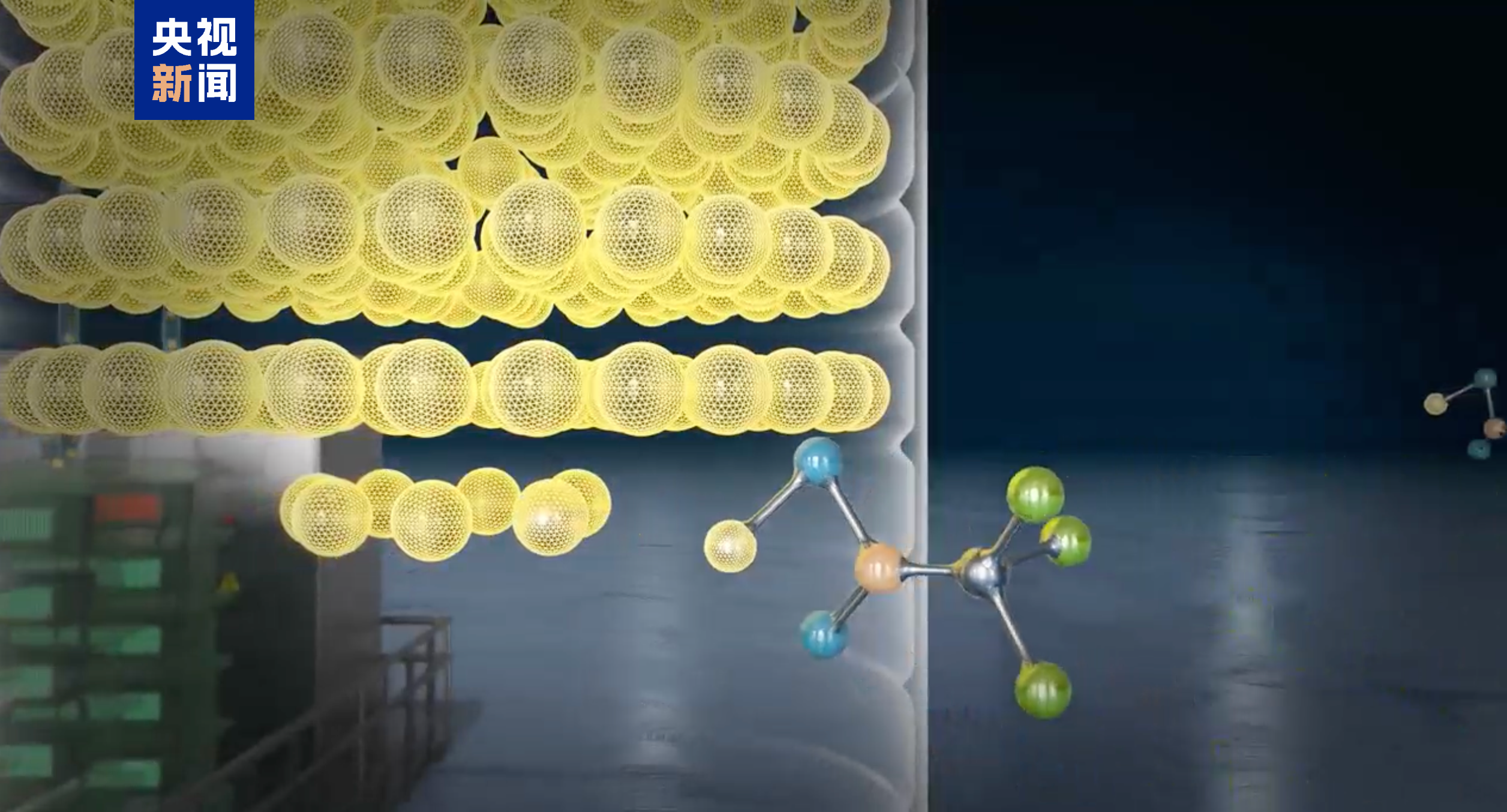

值得注意的是,針對當(dāng)前大火的儲能領(lǐng)域,遠景動力還推出了全球首批碳中和電池。通過遠景方舟碳管理系統(tǒng),遠景動力對儲能電池產(chǎn)品進行了從搖籃到大門的碳足跡分析,從原料的開采、加工、包裝、運輸?shù)缴a(chǎn)、污染物排放等流程進行精準的碳排放核算,自動生成碳排放報告并模擬減排路徑,展示透明、可追溯、可認證的碳足跡數(shù)據(jù),且100%使用綠電。

此外包括億緯鋰能、欣旺達、蜂巢能源等電池企業(yè),都在積極部署零碳轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示,公司到2026年實現(xiàn)碳達峰、2040年碳中和。以此為目標(biāo)蜂巢能源首個零碳產(chǎn)業(yè)園于2022年6月簽約落地四川達州。去年7月,欣旺達就武漢市江夏區(qū)零碳園區(qū)項目達成合作框架協(xié)議,今年9月欣旺達南昌零碳產(chǎn)業(yè)園項目也正式啟動。

除了電池企業(yè),材料企業(yè)零碳步伐也在加快。今年7月SGS國際碳排放管理機構(gòu)為貴州振華義龍新材料頒發(fā)了PAS 2060達成碳中和宣告核證證書。該公司負責(zé)人表示,公司通過提升回收料占比大幅降低了公司的二氧化碳的排放,并制定年度減碳實施計劃,從購買綠色電力、產(chǎn)能提升、節(jié)能設(shè)備更換、循環(huán)材料利用、高能耗設(shè)備淘汰五個維度減少碳排放。

當(dāng)前我國動力電池產(chǎn)能過剩的情況日益凸顯,與此同時海外動力電池產(chǎn)能缺口明顯。在這樣的背景下國內(nèi)動力電池企業(yè)紛紛將目光投向全球市場。但隨著歐美日韓多國相繼提出碳足跡公示等要求,減碳已成為我國動力電池在海外市場競爭的關(guān)鍵。而歐盟近期剛落地的《新電池法》,被認為是動力電池發(fā)展史上最嚴苛的碳管理政策,也是動力電池出海的新壁壘。

該法案基于對電池進行全生命周期碳管理的治理思想,實行以電池商品的原材料開采和運輸為開始,涵蓋生產(chǎn)制造,最后到以回收再利用為重點的全鏈路碳排放監(jiān)管。其中重點提出對廢舊電池回收率、再生材料使用率、碳足跡、電池護照等多方面要求。為應(yīng)對嚴格的法規(guī)和標(biāo)準,國內(nèi)電池企業(yè)被迫部署零碳戰(zhàn)略,探索電池碳足跡、數(shù)字電池護照、等解決方案。

在頭部企業(yè)的帶動下,動力電池廠商紛紛發(fā)力搶占零碳主動權(quán),建設(shè)零碳工廠,建立產(chǎn)品碳排放管理體系。但是同時也必須要求上游材料、設(shè)備等供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展,以實現(xiàn)動力電池全生命周期碳中和,進而推動全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新、工藝革新、材料耗能結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。確保每個環(huán)節(jié)的碳排放都可追蹤、可溯源、可計算、可量化,才能從根本上降低能耗,控制碳排放。

轉(zhuǎn)載請注明出處。

1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標(biāo)注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會經(jīng)我們編輯修改或補充。

精選導(dǎo)讀

精選導(dǎo)讀 關(guān)注我們

關(guān)注我們 關(guān)注微信公眾號,了解最新精彩內(nèi)容

熱點推薦

熱點推薦