[摘要]業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,國內(nèi)電池企業(yè)應(yīng)當(dāng)走出政策的“溫室”,開放競爭正面迎戰(zhàn)國外電池企業(yè),才能倒逼出更多的國產(chǎn)動力電池企業(yè)快速成長。同時從產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期來看,國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)也是時候接受市場化的大考了。

在過去的2017年,中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)按照國家規(guī)劃的路線和既定產(chǎn)銷目標(biāo)強力推進(jìn)。由中汽協(xié)發(fā)布的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷均接近80萬輛,分別達(dá)到79.4萬輛和77.7萬輛,同比分別增長53.8%和53.3%,2017年新能源汽車產(chǎn)銷量已占據(jù)整體汽車市場的2.7%。

而相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)估,2018年新能源汽車產(chǎn)銷將突破100萬輛,新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大,這也代表著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條開始可以支撐起百萬輛級的規(guī)模。然而新能源車市場規(guī)模擴(kuò)大,對動力電池的需求自然也是水漲船高,車企呼吁中國需要更多的像寧德時代這樣的技術(shù)、規(guī)模領(lǐng)先的動力電池企業(yè)。

三星SDI動力電池

作為全國人大代表的廣汽集團(tuán)董事長曾慶洪在今年“兩會”提案中提到,“建議讓國外優(yōu)質(zhì)動力電池供應(yīng)商參與國內(nèi)市場競爭,這樣既有利于提高電動汽車性價比,強化中國電動汽車影響力,也有利于倒逼國內(nèi)企業(yè)在電池上加強研發(fā)投入來促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。”而優(yōu)質(zhì)動力電池廠商,多在日韓。

不難猜測,對于這樣提案的背后原因,應(yīng)該是作為車企領(lǐng)導(dǎo)者,肯定是希望更多的產(chǎn)品可供選擇。只不過,目前國內(nèi)大部分的電池企業(yè)相較于國際先進(jìn)水平的仍然存在差距,允許日韓系電池企業(yè)入局國內(nèi)市場有可能會造成“狼來了”的事情發(fā)生。因此,是否應(yīng)該全面開放國外電池廠商進(jìn)入國內(nèi)市場,大家持不同的意見。

國內(nèi)電池技術(shù)仍存在短板

據(jù)了解,松下、LG化學(xué)、三星SDI等國際一線電池企業(yè)的鋰電研究從上世紀(jì)九十年代就已經(jīng)涉及,而我國電池研究基本是在本世紀(jì)初才開始著手。因此在時間上,國內(nèi)動力電池的研發(fā)和生產(chǎn)顯得非常滯后。

國內(nèi)三元電池起步較晚

而在技術(shù)路線方面,日韓等電池企業(yè)一直都是致力于三元電池體系,在相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)積累更久,而國內(nèi)電池企業(yè)一開始傾向的是磷酸鐵鋰,而后由于續(xù)航里程、能量密度等高要求之下,才逐步轉(zhuǎn)向三元體系。技術(shù)路線的曲折,拖延了國內(nèi)三元電池技術(shù)發(fā)展的步子。

與此同時,在研發(fā)投入的資金上也明顯存在差距,LG化學(xué)、三星SDI、松下等企業(yè)2017年的研發(fā)投入分別為35億元、28億元、20億元,而國內(nèi)最大的動力電池龍頭企業(yè)寧德時代同年研發(fā)費用僅約十多億,其他企業(yè)的研發(fā)費用與外企相比,差距顯得更加懸殊。

基于研發(fā)時間的研發(fā)資金投入的差異,直接導(dǎo)致國內(nèi)大部分的電池企業(yè)的產(chǎn)品競爭力與國外電池企業(yè)依然存在不小的差距。譬如在電池設(shè)計、生產(chǎn)工藝控制等領(lǐng)域與國際先進(jìn)水平還是稍顯落后。只是基于政策限制,當(dāng)前國外電池產(chǎn)品在國內(nèi)市場使用受限,給了國內(nèi)電池企業(yè)喘息的時間。

表面上看來,限制外來企業(yè)入局國內(nèi)市場,這種做法對國外電池企業(yè)過于殘忍,但是實際上出現(xiàn)“黑白名單”并非毫無緣由。此前韓國企業(yè)提前打了一波價格戰(zhàn),直接以1.5元/Wh的價格前來宣戰(zhàn)中國市場,欲采用虧損戰(zhàn)略清洗對手,爭奪和壟斷市場后,再提價賺取長遠(yuǎn)的高額利潤。

三星SDI西安設(shè)電池廠

當(dāng)時,中韓企業(yè)在材料、制造成本等方面基本相當(dāng),但低價格的做法可以搶占國內(nèi)大部分新能源汽車市場,這種攻城掠地的行為可以直接“秒殺”國內(nèi)很多電池企業(yè)。因此在當(dāng)時背景下進(jìn)行相關(guān)限制,也是情有可原。

國內(nèi)外電池企業(yè)存在差距是毋庸置疑的事實,這也要求國內(nèi)電池企業(yè)要積極向國際先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)。基于這樣的現(xiàn)狀,越來越多的聲音高呼吁要支持國外電池逐步走進(jìn)國內(nèi)市場以及加強國內(nèi)外電池企業(yè)技術(shù)交流與合作,借此提升國內(nèi)電池企業(yè)在國際上的威望。

對此,一位不愿具名的車企高層也認(rèn)為,“國內(nèi)已經(jīng)有幾家領(lǐng)航的動力電池企業(yè),在技術(shù)和資金方面都具有旗鼓相當(dāng)?shù)膶嵙Γ梢赃m度的考慮開放產(chǎn)品競爭,支持國內(nèi)外電池技術(shù)之間的交流和合作”。

他還表示,長遠(yuǎn)來看適度開放國外電池企業(yè)步入國內(nèi)市場,主要有兩方面好處:首先有利于提高新能源汽車的性價比,倒逼國內(nèi)企業(yè)在電池上加強研發(fā)投入,促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展;其次允許國內(nèi)整車廠或電池企業(yè)與國外先進(jìn)動力電池廠家建立合資企業(yè)或合作企業(yè)有利于國外先進(jìn)電池技術(shù)的引進(jìn)。

車企呼吁國外電池供應(yīng)商參與

客觀來看,車企會呼吁國外電池供應(yīng)商參與國內(nèi)市場原因之一在于:動力電池占到整車成本的三分之一甚至二分之一,受制于市場接受度,新能源車無法實現(xiàn)更多的盈利,可能辛苦忙活一年還是為中上游企業(yè)“打工”。

另據(jù)筆者觀察發(fā)現(xiàn),目前市場上真正能夠滿足車企需求的產(chǎn)品屈指可數(shù),僧多肉少的局面之下,國內(nèi)多數(shù)一流車企可選擇的電池企業(yè)十分有限,高端電池產(chǎn)能緊缺。除比亞迪可以做到“自給自足”,其他企業(yè)無一例外都要向第三方電池制造商采購電池或者電芯。

國內(nèi)高端動力電池產(chǎn)能嚴(yán)重不足

不僅如此,還因為新能源汽車目錄指定了電池制造商,包括北汽集團(tuán)、江淮汽車、上汽集團(tuán)、吉利汽車(除比亞迪外)等中國主要汽車制造商旗下新能源板塊,仿佛都在為動力電池企業(yè)做“嫁衣”。曾經(jīng)對供應(yīng)鏈絕對占有主導(dǎo)權(quán)的汽車企業(yè),卻要處處受制于動力電池企業(yè),幾乎喪失了主導(dǎo)地位。

好在雙方還可以通過各種各樣的合作,車企可以實現(xiàn)和電池供應(yīng)商及動力電池系統(tǒng)控制供應(yīng)商形成更緊密的捆綁,從而降低整車成本、經(jīng)營風(fēng)險,實現(xiàn)利潤最大化。而電池供應(yīng)商也可以快速壯大規(guī)模,占領(lǐng)市場。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,國內(nèi)電池企業(yè)應(yīng)當(dāng)走出政策的“溫室”,開放競爭正面迎戰(zhàn)國外電池企業(yè),才能倒逼出更多的國產(chǎn)動力電池企業(yè)快速成長,同時從產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期來看,國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)也是時候接受市場的大考了。因此如果長期不對外開放國內(nèi)電池市場,對于國內(nèi)新能源車產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展來說反而并非好事。

不過也有動力電池企業(yè)負(fù)責(zé)人表示,盡管政策上實施“黑白名單”,但是目前國內(nèi)能夠與國外優(yōu)秀企業(yè)抗衡的也就只有寧德時代等個別幾家國內(nèi)企業(yè),如果此時全面開放日韓電池企業(yè)參與到國內(nèi)市場,不少國內(nèi)電池企業(yè)可能會失去生存的空間。

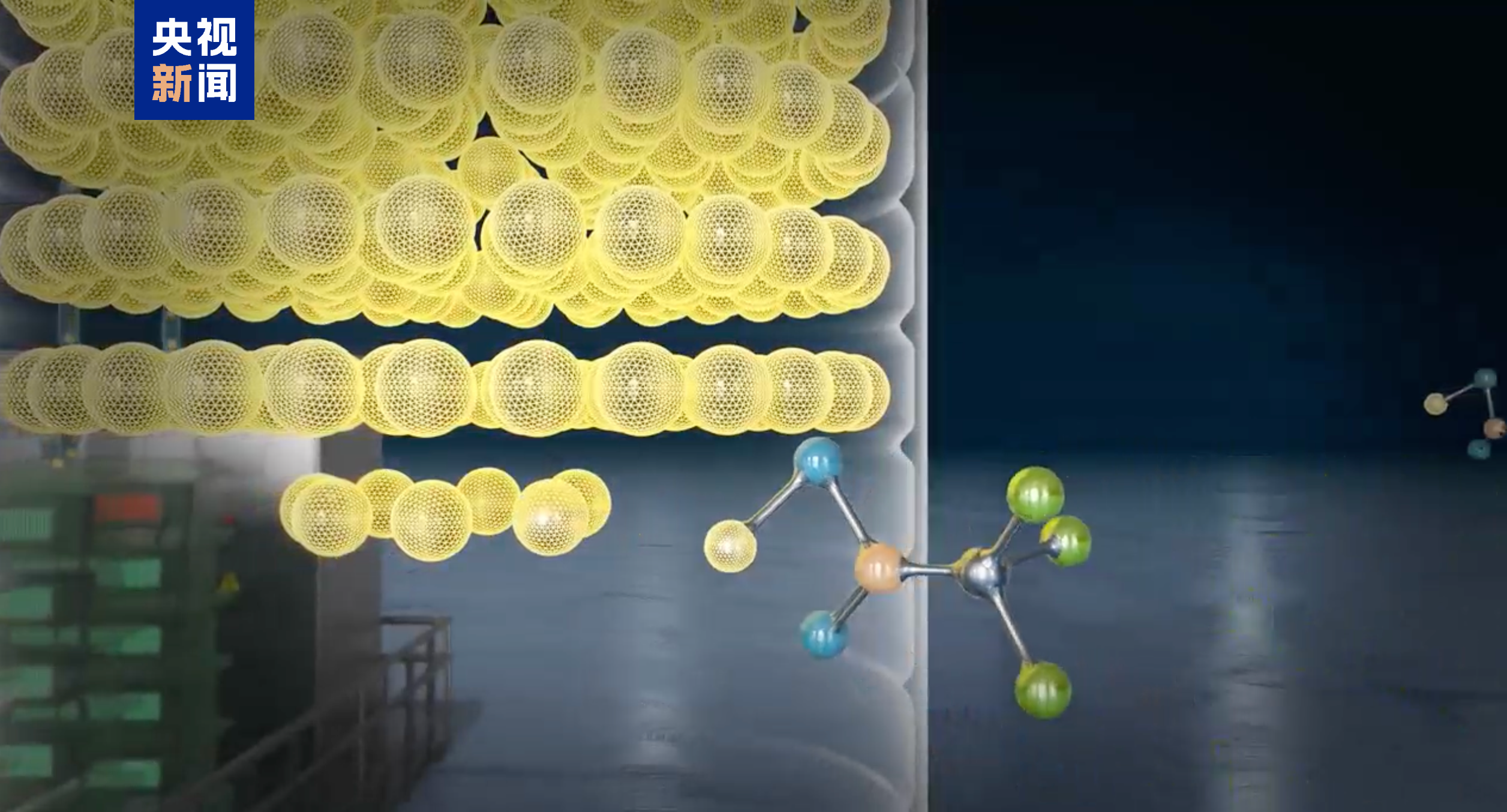

國內(nèi)電池企業(yè)已具有相應(yīng)話語權(quán)

值得一提的是,近日與新能源汽車鋰離子動力電池相關(guān)的3個國際標(biāo)準(zhǔn)工作組會議在寧德時代召開,韓國三星、LG;日本豐田、本田、日產(chǎn);德國寶馬、戴姆勒、大眾、奧迪;英國捷豹、路虎;瑞典沃爾沃;法國雷諾還有比亞迪等企業(yè)的60多位技術(shù)大咖一起深入探討多項鋰離子動力電池國家標(biāo)準(zhǔn)。

其中,寧德時代在鋰離子電池?zé)崾Э亍⒄駝印_擊、鹽霧,腐蝕等標(biāo)準(zhǔn)的制定,向工作組提供了科學(xué)合理的建議,并有望被寫入國際標(biāo)準(zhǔn)。這也預(yù)示著,國內(nèi)動力電池企業(yè)在國際上開始擁有發(fā)言權(quán),而和平競爭關(guān)系或許就在不久之后就會出現(xiàn)。

轉(zhuǎn)載請注明出處。

1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉(zhuǎn)載的稿件都會明確標(biāo)注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請轉(zhuǎn)載時務(wù)必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責(zé)任;3.作者投稿可能會經(jīng)我們編輯修改或補充。

精選導(dǎo)讀

精選導(dǎo)讀 關(guān)注我們

關(guān)注我們

熱點推薦

熱點推薦