大數據

[摘要]國際能源署發布最新報告指出,2024年,全球電動汽車銷量增長25%至1700萬輛,年度電池需求首次突破1太瓦時;全球電池制造能力達3太瓦時

3月5日,國際能源署發布最新報告指出,2024年,全球電動汽車銷量增長25%至1700萬輛,年度電池需求首次突破1太瓦時;全球電池制造能力達3太瓦時,如果目前官宣項目全部建成,未來5年,電池制造能力有望再增加3倍。其中,中國繼續穩居全球電池生產國榜首,在全球電池供應占比超75%,同時引領電池生產成本下降、電池技術突破創新。

中國:技術創新助推產能規模

國際能源署指出,從礦產金屬開采和精煉到電池制造設備、前體和其他組件生產,以及電池和電動汽車最終生產,中國電池生態系統涵蓋供應鏈所有步驟,帶來更快速、更大程度的制造成本下降。2024年,中國電池均價降速最快,降幅近30%,比歐洲和北美生產的電池分別便宜超過30%和20%。

中國電池制造商持續推動技術創新,提高生產效率,擴大產能規模,從而引領全球電池產能節節攀升。2019年以來,中國電池制造商在全球市場影響力持續擴大,市場份額占比整體呈上漲趨勢。當前,中國磷酸鐵鋰電池技術領軍全球。

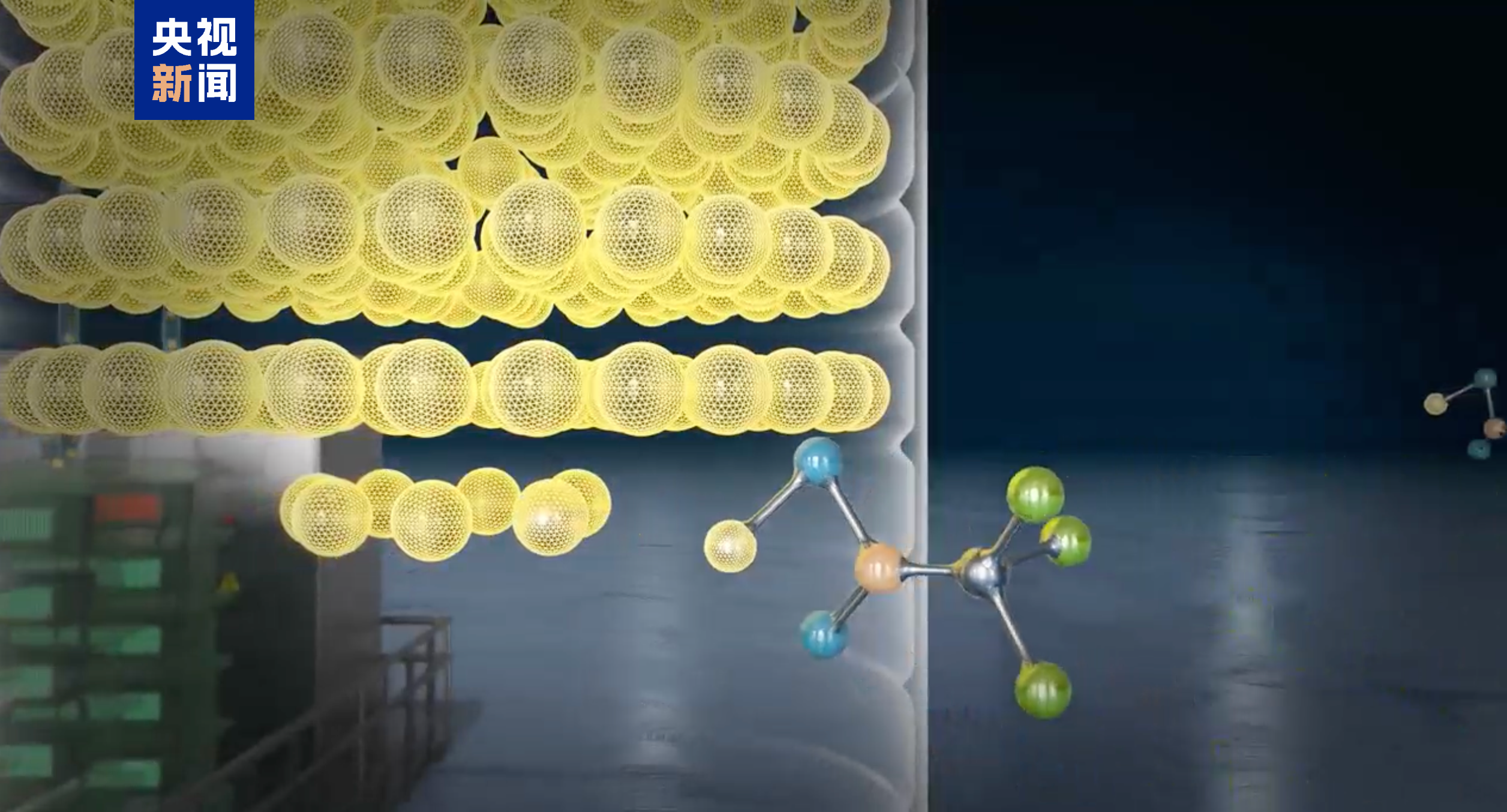

國際能源署指出,磷酸鐵鋰作為一種更便宜的電池化學物質,曾由于能量密度較低而被認為不適合電動汽車,但中國持續推進技術創新并最終實現兼顧低成本與高安全性的磷酸鐵鋰電池的突破。根據中國海關總署數據,2024年,中國磷酸鐵鋰累計出口量達3285.22噸,同比增加182.62%。

美歐:供應鏈薄弱

國際能源署指出,美國自2022年實施電池生產稅收抵免以來,電池制造能力翻了一番,2024年達到200吉瓦時以上,近700吉瓦時額外制造能力在建中。大約40%現有產能由成熟電池制造商與汽車制造商緊密合作運營或開發。整體而言,美國國內電池組件制造能力進展較慢,大多數陽極和陰極需求仍然依賴進口。

歐洲地區電池生產成本比中國高出約50%,且電池供應鏈生態系統相對薄弱,專業人才嚴重匱乏。目前,歐洲大批電池生產商因盈利前景不確定性而推遲或取消電池生產線擴張計劃。歐洲最大電池生產商瑞典北伏公司去年11月申請破產保護,該公司的困境揭示了歐洲試圖通過本地化生產推動能源轉型的根本挑戰,電池大規模生產是資本密集、技術復雜的過程,提升產能需要數年時間,僅憑雄心與政策支持,無法彌補技術與經驗上的差距。

國際能源署指出,在保持競爭力的同時建立有韌性的電池供應鏈十分必要,但這是一項艱巨任務,政策、資金、技術、人才、制造力等因素缺一不可,同時更廣泛的國際合作也是推動電池供應鏈多元化的關鍵因素之一。高盛也強調,電池行業具有較高進入門檻,涉及資本密集型、超長研發周期、制造業專業知識、熟練勞動力短缺等條件。

日韓:本土產能有限

國際能源署指出,過去兩年,韓國電池生產商在歐盟市場份額下降了25%,從2022年的近80%降至2024年的60%。對比之下,中國電池制造商正通過合作伙伴關系、合資企業等方式持續擴大在歐洲市場影響力,包括加速歐洲地區磷酸鐵鋰電池應用、助力改善歐洲電池供應鏈生態系統等。

韓國、日本作為全球電池行業主要參與者,擁有關鍵的電池制造商和專注于鋰鎳錳鈷氧化物電池的生產和供應。不過,兩國國內電池生產能力有限,在海外部署了諸多成熟生產線。韓國電池生產商在海外擁有近400吉瓦時產能,日本電池生產商在海外擁有60吉瓦時產能。2024年,全球電動汽車電池需求超20%來自韓國,約7%來自日本。

值得關注的是,韓國電池“三巨頭”LG能源解決方案、三星SDI、SK On也開始加大磷酸鐵鋰電池技術領域布局。國際能源署指出,過去5年,磷酸鐵鋰電池在電動汽車市場份額增加3倍以上。在可以提供有競爭力的續航里程的情況下,磷酸鐵鋰電池價格比鋰鎳錳鈷氧化物電池便宜約30%。

全球:行業發展邁入新階段

國際能源署指出,電池原材料價格下降以及技術不斷創新,推動全球電池行業邁入新發展階段,從區域化市場加速向全球化市場前進。展望未來,規模經濟、供應鏈合作、制造效率、技術創新等因素將加速推動電池行業進入更大規模整合。

東南亞多國和摩洛哥正在成為電池及其組件的潛在生產中心。其中,印度尼西亞擁有世界一半的鎳礦,2024年首批電動汽車電池制造和石墨陽極工廠開始生產。摩洛哥則擁有最大磷酸鹽儲量,這是磷酸鐵鋰電池必不可少的原材料之一。

國際能源署指出,純電動汽車的電池組價格降至每千瓦時100美元以下,通常被認為是與傳統汽車在成本上競爭的關鍵門檻。

高盛預計,到2026年,電動汽車電池成本將大幅下降近50%,預計平均價格將從2023年的每千瓦時149美元,下降到2026年的每千瓦時約80美元,屆時,電動汽車總體持有成本將降至與傳統燃油車相當水平,實現“油電同價”。

影響電池成本的另一大因素是占電池成本60%的鋰和鈷等主要金屬的價格,這些金屬的價格已經從前幾年的高位跌落,其中鋰價從2022年峰值水平下降超過85%。

此外,被寄予厚望的固態電池由于從實驗室到大規模生產面臨挑戰,短期內尚不能實現大范圍商業應用,現有鋰基技術仍將是主力,特別是磷酸鐵鋰電池,高盛預計,2025年,磷酸鐵鋰電池市場份額將從當前的35%增至45%。

轉載請注明出處。

1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。

熱點推薦

熱點推薦

精選導讀

精選導讀

關注我們

關注我們