[摘要]從目前NCM811三元材料自動化生產工藝的水平來看,國內大部分材料廠家已基本實現生產工藝參數的自動精準控制,全工藝流程無斷點,但國內廠家在設備的適應性選擇、自動化設備維護以及生產車間的溫濕度保障以及氣氛控制方面仍存在一定的不足。

NCM811一般是指LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2為基本比例的鎳鈷錳酸鋰材料,盡管當前的NCM811已經從正比例80鎳向83鎳(LiNi0.83Co0.11Mn0.06O2)、85鎳(LiNi0.85Co0.09Mn0.06O2)的方向發展,甚至88鎳(LiNi0.88Co0.09Mn0.03O2)、90鎳(LiNi0.90Co0.05Mn0.05O2)的研發樣品出現了,但即使是在83鎳這個水平上,NCM811的實用化也并不是一件很輕易的事情。

當三元材料發展到8系這個階段,NCM811出現了近親兄弟——NCA,對于NCM811和NCA孰優孰劣,多年來一直有不同的爭論,業內各人士也褒貶不一,有的鐘愛NCA,有的堅信NCM811最終會勝出。

不過只單單從組成上說,正比例NCM811的化學式為LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2,而正比例NCA的化學式為LiNi0.8Co0.15Mn0.05O2,因此,兩者在鎳比例上都屬于“同等水平”的高鎳材料。

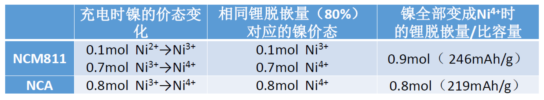

如果用化合價分析的方法可知——在1mol的正比例NCM811中有0.8mol鎳,其中0.7mol的鎳是Ni3+,0.1mol的鎳是Ni2+,;而在1mol的正比例NCM811中有0.8mol鎳,且全部是Ni3+。我們知道,在一般的三元材料的充電過程中,首先發生Ni2+→Ni3+的變化,其次發生Ni3+→Ni4+的變化,最后再發生Co3+→Co4+的變化。

這就意味著——在同樣的充電截止電壓下,NCM811因含有低價鎳,所以會有更高的鋰脫嵌狀態,也就是說,NCM811具有比NCA更高的比容量優勢。假設在三元材料中,充電終點均以全部完成Ni3+→Ni4+為充電終點,則正比例NCM811和NCA的克容量發揮潛力見下表:

我一直認為,高鎳其實已經與傳統的三元漸行漸遠,為毛這樣說?各位看官試想一下,當92鎳,95鎳都出來了攪局的時候,這與純LiNiO2的摻雜改性有何不同?NCM811不就是鈷錳對LiNiO2的摻雜嗎?NCA不就是鈷鋁對LiNiO2的摻雜嗎?而這自然引出另一個問題——NCM811與NCA的優劣對比其實就是“鈷錳”和“鈷鋁”兩種摻雜方案的對比。

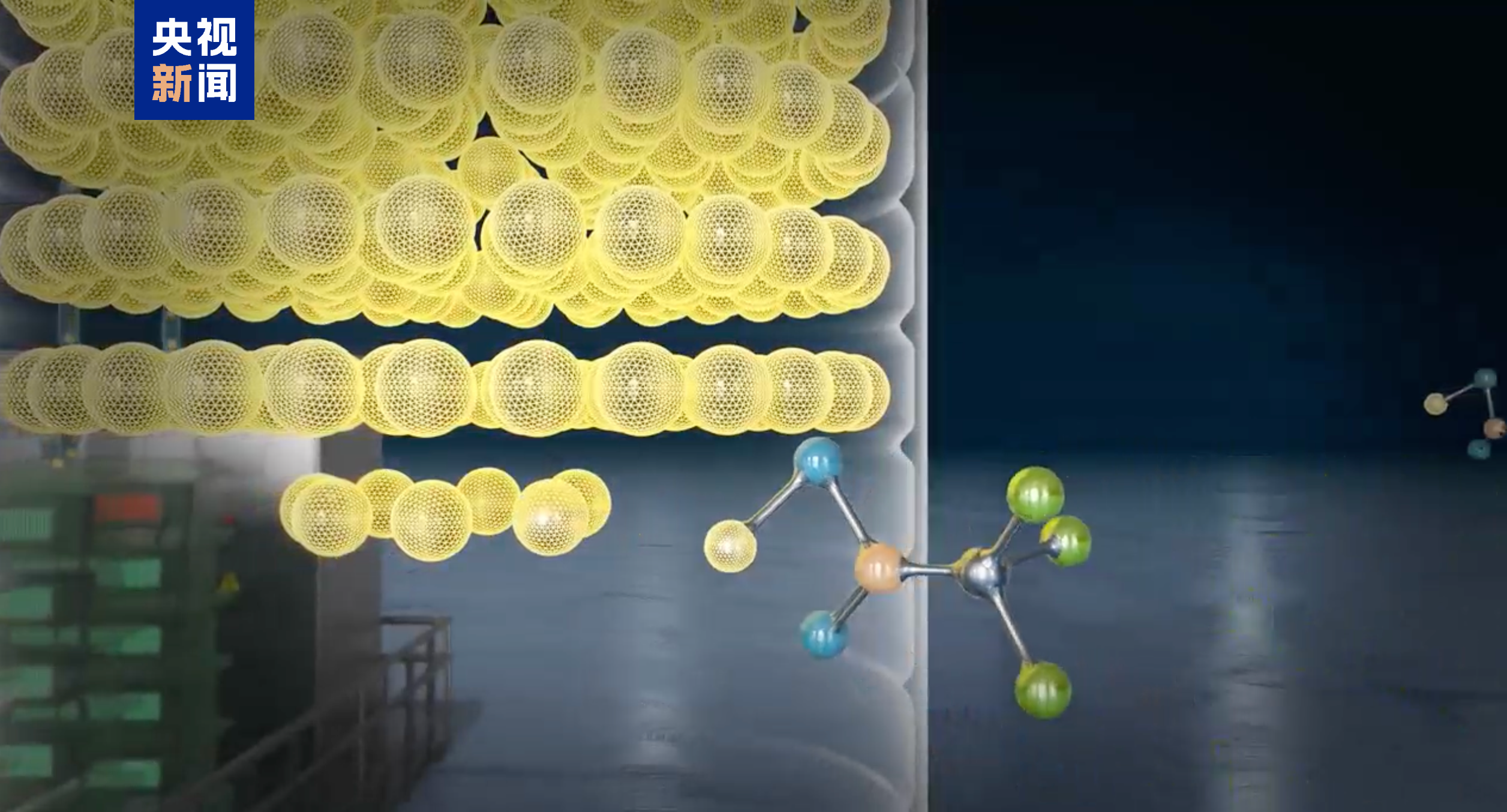

曾有學者對LiNiO2摻雜后材料的穩定性進行了理論計算,結果顯示——“鈷錳”對LiNiO2的穩定作用的前提是“鈷錳”必須聚集于一層,這樣的分布一方面有利于緩解LiNiO2中Ni-O鍵的應力變化(前面已經在《國民材料523》中提及——在Ni2+→Ni3+→Ni4+變化過程中Ni-O化學鍵鍵長變化高達30%)。

另一方面,鈷錳聚集也有利于鋰離子趨向占據的晶格位置,形成穩定的“鋰-鈷-錳”三元素團簇,從而為NCM811在高度脫鋰狀態下的穩定性提供了結構支撐。

而對于NCA而言,“鈷鋁”摻雜則從電中性角度直接限制了鎳必須以Ni3+的形式存在,這樣一來,材料在充電過程中只有Ni3+→Ni4+的價態變化,對應的Ni-O鍵長變化也自然更小了一些(Ni3+(0.056nm)→Ni4+(0.048nm))。

相關的研究結果表明,NCM811在充放電過程中的體積變化為3.6%,而對應的NCA則只有1.1%。從邏輯上說,有錳(Mn4+)存在就得有Ni2+對應,進而有Ni2+→Ni4+的價態變化……所以NCM811的實際克容量大比NCA大,體積變化應力比NCA也大,都是生而與之俱來的固有特性。

層狀三元材料的理論比容量在270~280mAh/g之間,當高鎳動輒要求250mAh/g以上的充電比容量和220mAh/g以上的放電比容量時,這其中最重要的就是——如何保證材料在鋰離子幾乎發生全脫嵌狀態下的結構穩定性,顯然,在LiCoO2、LiNiO2、LiMnO2三種材料中,只有LiMnO2的全脫嵌產物(MnO2)貌似在化合價上有一定的邏輯穩定性,而CoO2、NiO2則是絕對靠不住的。

因此,在高鎳材料中,能支撐其在高荷電狀態(高脫鋰狀態)下的結構穩定基礎一定不是單純的鎳鈷錳的氧化物,而是其它的因素例如富鋰錳中的“超結構”和三元高鎳材料中的“團簇單元”。

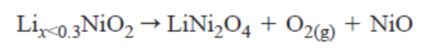

我們知道,三元材料一般在充放電循環中會發生層狀結構到無序尖晶石型結構的轉變,特別是高鎳材料在高溫高脫嵌狀態下,容易進一步形成NiO并釋氧。簡單說就是下圖所示:

參考:JES, 147 (5) 1722-1729 (2000)

雖然無序尖晶石相的形成對層狀材料來說不是一個好的傾向,但如能反其道而行之,利用這種具有熱力學結構穩定“基因”作為對層狀材料結構的“錨定”,則也算是放下屠刀,立地成佛了。

摘自王偉東《鋰離子電池三元材料工藝技術及生產應用》

其實,在早先摻鈷鎳酸鋰LiNi0.85Co0.15O2的研究中,就發現在高脫嵌狀態下,摻雜的鈷將轉化為電化學惰性的尖晶石相Co3O4形式存在,并以此抑制Li1-xNiO2分解為NiO的傾向,從而對穩定該層狀結構起到了穩定作用(參考吳宇平著《鋰離子電池-應用與實踐》152頁)。

由此我們可以進一步發揮想象——在多元素摻雜的高鎳三元材料中,是否也存在這種類尖晶石結構的“團簇”?例如NCM811中鈷錳形成的“鋰-鈷-錳”三元素團簇是否就是類尖晶石型的LiCoMnO4?而所謂的NCMA中,是否也存在類尖晶石型的LiAlMnO4結構?從電化學活性上講,LiCoMnO4在5V以上才會發生鋰脫嵌,而LiAlMnO4則根本就不會發生脫鋰……

顯然,這樣電化學惰性的“鋰-鈷-錳”三元素團簇或是“鋰-鋁-錳”三元素團簇如能恰到好處地分布到整個層狀結構的關鍵支撐位置,則定能對材料的穩定性起到“定海神針”的作用。從這個意義上講,包括NCM811在內的高鎳三元的性能提升工作還是有很多空間的。

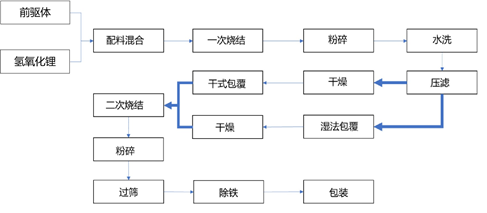

目前,國內幾乎所有的三元材料生產企業都在進行NCM811的開發,基本路線也大致相同。主流合成方法一般是:首先采用共沉淀方法合成NCM811前驅體,然后采用高溫固相法合成NCM811材料。

普通三元材料通常采用一次燒結工藝,但NCM811屬于高鎳材料,其表面殘余堿的含量較高,國內廠家目前普遍采用對水洗壓濾,然后在較低溫度下二次燒結的方法來降低表面殘堿量(也有少數廠家采用三燒工藝而舍棄水洗工藝)。

但需要注意的是——水洗加二次燒結工藝雖然可以顯著降低材料表面殘余堿量,但水洗處理之后的三元材料的倍率以及循環性能將受到影響,而且批次穩定性較難控制,因此對于殘堿的控制還應貫穿高鎳三元材料整個制備過程中。NCM811主流生產工藝流程包括原料混合、一次燒結、一燒粉碎、水洗壓濾、濕法包覆/干法包覆、二次燒結、二燒篩分/除鐵以及包裝工序。

前驅體是NCM811生產中最重要的影響因素和技術核心,就像國內某芯瀏覽器以“站在巨人的肩膀上去做創新”的邏輯一樣,國內一些號稱具備“獸”級別的企業的NCM811產品所用前驅體也是來自于日韓企業,同時又從各種渠道挖了些對口的技術人員,處于“差點掌握核心科技”的階段。

在前驅體以后的材料工藝中,從生產工藝和設備方面考慮,“外界環境濕度”、“內部燒結氣氛”及“工藝過程一致性”是NCM811生產的三大關鍵要義。其實,關于鋰配比、最佳燒結溫度、前驅體供應商等等,對于一個鋰電材料專業領域的人來講,基本上都不能稱為多么核心的機密,只要多關注下行業展會上的參展廠家,甚至關于NCM811使用的摻雜和包覆劑種類都可以輕易獲知。

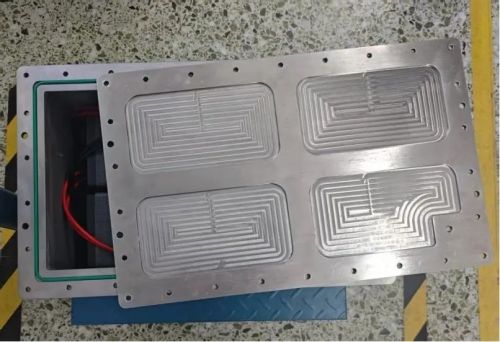

NCM811材料在前驅體制備、正極材料燒結、生產環境(密封性、全程濕度控制在10%以內、溫度控制、氣氛控制)和生產工藝方面要求相對苛刻,因此正極材料企業對窯爐燒結設備等生產設備的各項性能要求都比較高,尤其是燒結設備精度及相關工藝要求的大幅提升,整體加工難度明顯增加。

以燒結溫度來說,原先NCM523的燒結溫度往往在900℃以上,燒結物料內外溫差在30℃都沒什么明顯的影響,也不需要對氣氛進行特別控制。而NCM811往往只能使用800℃以下燒結溫度和純氧氣氛,甚至10℃的溫差都會對材料有明顯的影響,這就對爐窯內的匣缽層數列數、爐窯裝載度(匣缽間距)、裝料量等有苛刻的要求,以避免爐內不同位置物料實際感受溫度和氣氛之間的差異。

顯然,拋開前驅體之外,所謂的NCM核心技術并不在單一的某個配方和溫度曲線,而在于全流程多個工藝細節的獨特控制,在于一系列“小秘密”的組合。

因此,高鎳NCM811生產線必須具備較高的自動化水平,以此滿足其苛刻的生產環境和生產工藝要求。整個生產過程的自動化控制對高鎳三元材料至關重要,傳統的生產設備無法實現生產線的自動化控制。近幾年國內主要正極材料企業均從國外引進了自動化程度高的生產設備,且部分生產設備已逐步實現國產化。

從目前NCM811三元材料自動化生產工藝的水平來看,國內大部分材料廠家已基本實現生產工藝參數的自動精準控制,全工藝流程無斷點,但國內廠家在設備的適應性選擇、自動化設備維護以及生產車間的溫濕度保障以及氣氛控制方面仍存在一定的不足。

當前,NCM811這種材料雖然具有高容量優勢,并在3C和電動工具等方面實現了一定規模的應用,但在電動汽車領域的應用還并不太多。國內某家對標特斯拉的造車新勢力曾勇敢嘗試了NCM811的電芯,一度成為全球屈指可數的敢吃螃蟹的電動車企,仿佛開啟了一個全新的時代。

今年4月的上海車展上,剛剛以“蹲下去,是為了跳得更高”表達對未來發展期望,結果兩個月內發生三次著火導致不得不召回將近5000輛電動汽車,還真的“蹲下去”了,就是不知道下一次能跳多高?

因此,NCM811電池的應用還需要在市場考驗中經歷相當長的一段路,當你看到如“NCM811軟包電池很快能實現量產”、“某某企業2019年底量產NCM811動力電池”、“NCM811軟包電池預計2020年實現量產”等新聞,我建議還是等到了那個時候再說吧!這個時代,很多人已經忘了——將不安全、不成熟的電池產品交付給客戶本質上就是“謀-財-害-命”!而不用負責任的吹牛似乎又有什么可擔心的呢!

轉載請注明出處。

1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。

熱點推薦

熱點推薦

精選導讀

精選導讀

關注我們

關注我們