[摘要]從表面上看,低速電動車標準之爭是中國汽車行業電動化過程中的產品路線之爭,是行業問題。但從用戶群體來看,當那些曾經創造出改革開放以來最大社會價值的群體,結束工作生涯后,他們更能與低速電動車使用者感同身受,更能體會出產業發展的階段性和不平衡性。

低速電動車不單單是汽車行業發展中的一個階段,也是社會發展中的必然產物。在中國電工技術學會名譽理事長、亞太電動車協會執行委員周鶴良看來,低速電動車符合市場需求和發展趨勢,未來的發展應該將重點落在規范企業生產環節上,對這個特殊行業要分類指導、規范管理、引導發展。

并非中國特色產品

“我國低速電動車技術水平在世界范圍內都是領先的,應用廣度也是最大的。”周鶴良說。為了深入了解低速電動車行業,周鶴良先后走訪多家低速車企。目前,我國低速電動車企大體可以分為三類,“籠統地講,有1/3的低速車企具備沖壓、焊接、噴涂、總裝四大工藝,試驗條件、檢測手段都比較完備;1/3生產工藝尚未齊全,但生產的產品基本符合質量、安全、環保要求;還有1/3的企業,基本不符合生產要求、作坊式經營,規模小,產能落后。”周鶴良總結說。

在生產工藝成熟的企業中,很多企業的產品不只面向國內銷售,還出口到海外市場。周鶴良調查發現,浙江省低速車企立通的年產量在25000輛左右,其中15000輛在國內銷售,1萬輛出口至東南亞和歐洲等國家和地區。出口到歐洲的單車價格在5000美元左右,按照匯率換算,基本和國內售價相當。全國乘聯會數據顯示,2016年我國低速電動車產銷量在100萬輛左右,其中出口總量約為10萬輛。

低速電動車操作簡單,適合短距離使用,如就近購物、短途出行等。周鶴良表示,低速電動車并不是落后經濟的產物,歐洲和我國臺灣省等經濟發達的國家和地區,也存在很多消費需求。“歐洲家庭平均私家車保有量在3輛左右,一輛小型商務車,適合家庭周末自駕旅游;一輛高速車(轎車或SUV),上下班通勤;還有一輛是家庭用車,老人買菜、去郵局等使用。我國臺灣省家庭一般有兩輛車,一輛高速車和摩托車,后者和低速電動車使用情況類似。”周鶴良說。此外,日本對低速電動車的發展也非常重視,有相當多的人在使用低速車,而且本的低速電動車比國內的速度更低,但政府并沒有限制其發展。

國標草案傾向性嚴重

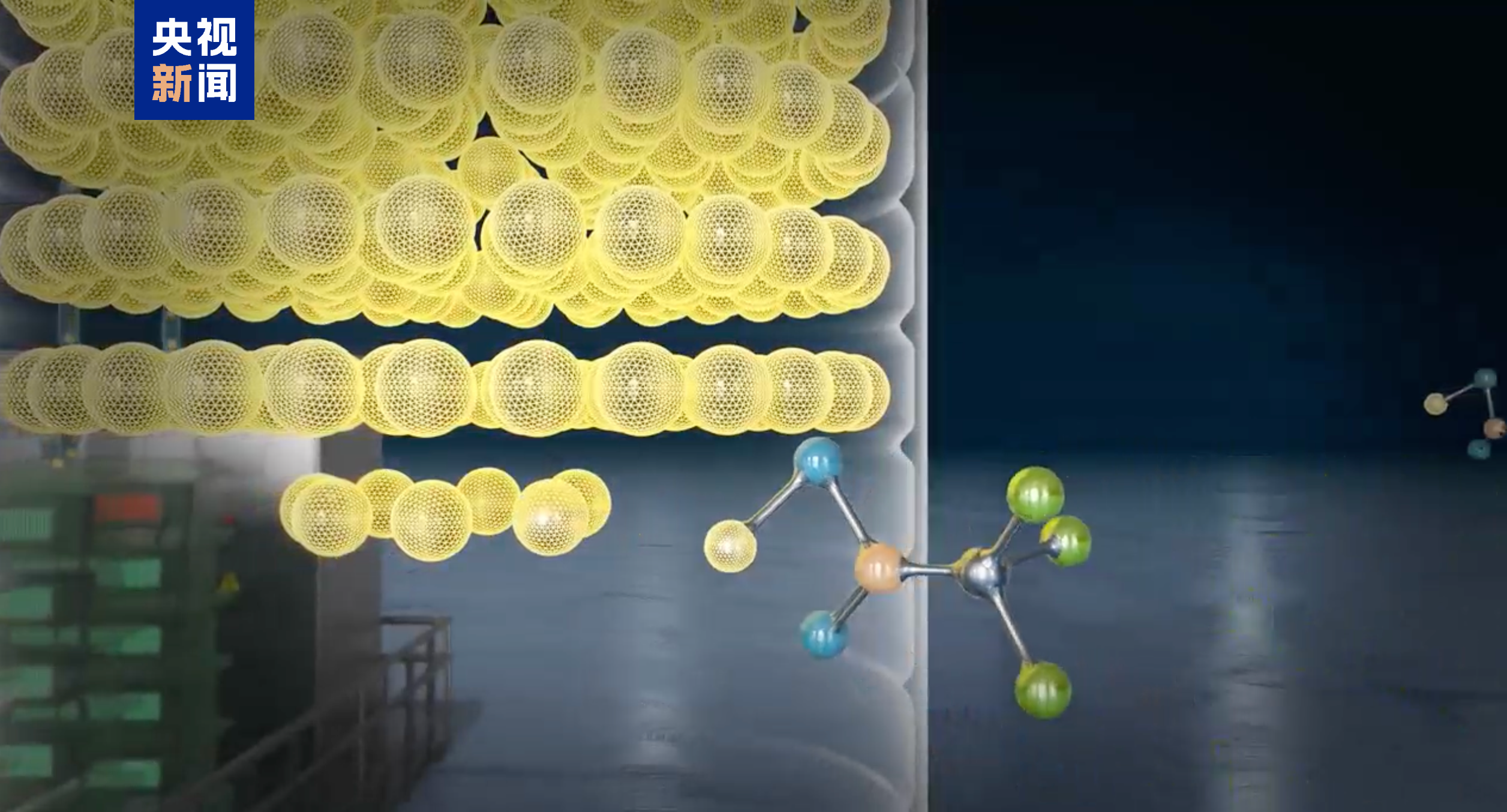

在調研國內外市場的同時,周鶴良對國家在低速電動車的管理制度方面也保持高度關注。“國家針對行業亂象制定相應技術條件草案本無可厚非,但有關部門不應把它變成門檻來限制低速電動車的發展,這不符合國家的要求。”周鶴良表示,草案中的“電池比能量必須≥70Wh/kg”、“電池的重量必須≤整車重量的30%”兩項規定并不合理,明顯是用來“淘汰”低速電動車的門檻。

“很多低速電動車消費者白天出行、夜間充電,這種使用方式沒有對他們的生活造成影響,而且鉛酸電池價格低、回收利用率高,為什么要限制低速電動車使用鉛酸電池呢?”周鶴良說。他認為,低速電動車采用何種電池,應該交給市場選擇,政府可以鼓勵使用技術含量更高的鋰電池,但不能強行要求,更不能限制低速車企的自主選擇權利。鋰電池也存在一定弱點,如價格高,回收率低等。

周鶴良表示,低速電動車的管理不要“一刀切”,國務院已經明確指出,對低速電動車要按照“規范一批、升級一批、淘汰一批”進行管理。但目前有關部門的做法只是升級和淘汰,并沒有嚴格落實“規范一批”的指示。此外,周鶴良認為,有關部門在制定國標草案時并沒有做到深入調查,在沒有了解低速電動車行業和其對地方經濟、對消費者生活意義的情況下,就作出一定判斷,有失公允。

分類指導規范管理引導發展

“以兩三萬元的價格,消費者就能用車,是件好事。應鼓勵低速電動車發展,并為其營造良好的產業生態。國家鼓勵其發展,并不是一定要給予資金支持,可以用政策鼓勵,根據不同情況分類指導、規范管理、引導發展。”周鶴良說道。

周鶴良認為,低速電動車的管理應集中在生產資質、環保要求、產品安全、交通等方面,對于具體技術標準如電池、續駛里程、加速等性能指標可以適當放開,由市場主導。同時,在爭議比較大的“低速電動車應不應該上路”的問題上,他堅持認為,路權在不同地區、不同省份應根據當地發展情況,因地制宜地管理。在大城市周邊、中小城鎮推廣低速電動車,在北、上、廣等特大城市,要限制其上路。另外,根據車輛不同使用場景也要分類管理,如環保車、快遞車等,可以使用低速車。在特定區域,如公園等可以適當允許低速電動車通行,方便老年人、殘障人士使用。

經過采訪業內人士,“低速電動車納入乘用車管理”之我見系列專訪已經結束。從記者采訪情況來看,業內觀點大致可分為兩類,一是以老一輩專家為主的群體,普遍對低速電動車持以積極、鼓勵的態度,認為低速電動車符合老齡化社會趨勢、符合中低收入群體生活需求;而年輕一代學者則認為,低速電動車是階段性產物,最終將被高速電動車取代。

從表面上看,低速電動車標準之爭是中國汽車行業電動化過程中的產品路線之爭,是行業問題。但從用戶群體來看,當那些曾經創造出改革開放以來最大社會價值的群體,結束工作生涯后,他們更能與低速電動車使用者感同身受,更能體會出產業發展的階段性和不平衡性。當話語權漸漸離他們遠去的時候,他們仍在不遺余力地發聲。從這點看,低速電動車問題暴露出的不只是標準的博弈,更是代際之爭。

轉載請注明出處。

1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。

熱點推薦

熱點推薦

精選導讀

精選導讀

關注我們

關注我們