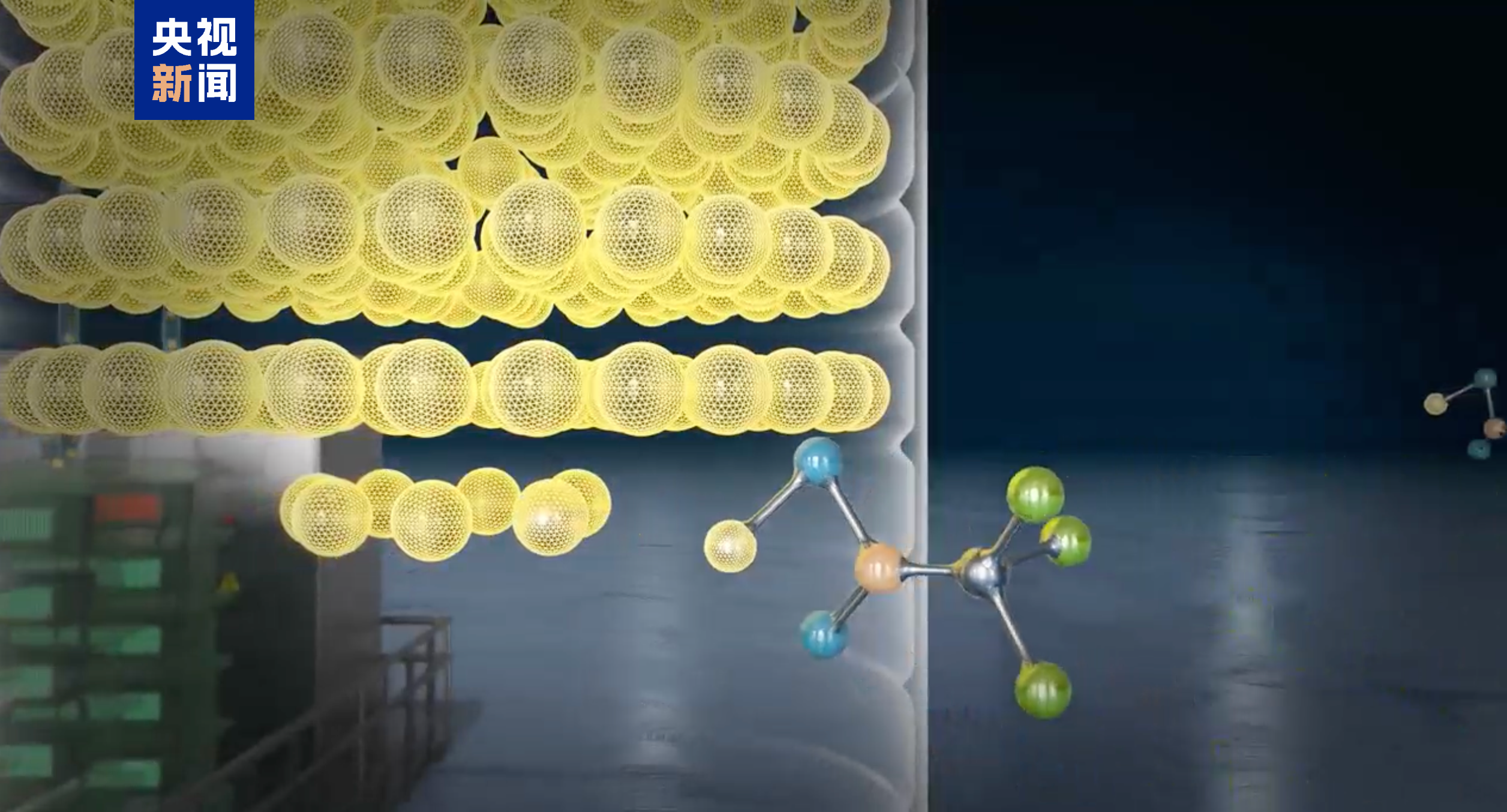

新加坡科學、技術及研究機構(A*STAR)從大自然中獲得了一項突破,大大提高了鋰離子電池的電化學性能。研究人員利用單細胞藻類或硅藻作為模板,生物仿生制得了分級多孔碳球,并將其作為鋰離子電池負極。

“自然界中存在大量的微生物,比如硅藻,它們可以將生物礦物組裝成復雜的分級三維結構,且很好的將結構控制成納米至毫米的尺度上。” A*STAR材料研究與工程研究所的研究團隊負責人Xu Li說,“這些生物體包含有機大分子,可以作為模板誘導和直接精確的沉淀二氧化硅,從而形成復雜結構。”

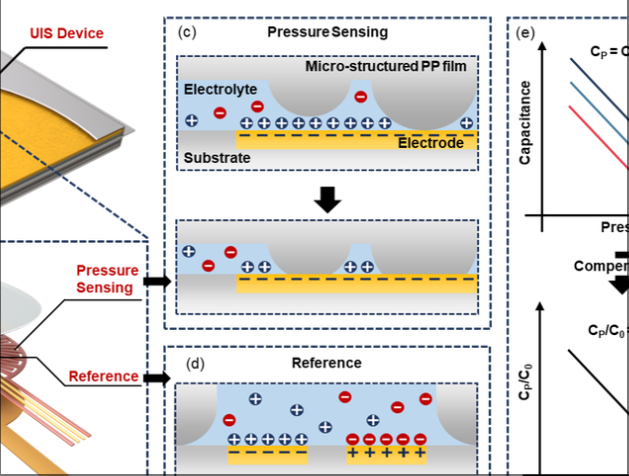

Li等人受這種自然現象啟發(fā),發(fā)展了基于自組裝分子模板的仿生策略,制備多孔分級碳材料,并將其用作鋰離子電池負極材料。這些材料中含有孔,形成一個通道互聯(lián)網絡,且具有微米級的多孔表面。這種三維結構促進了離子的輸運,提高了電池容量。

Li等人采用有機大分子(聚合物與含鈷分子的聚集體)作為模板制成相互連接的多孔——類似于硅藻創(chuàng)造硅質結構的方式。球體的碳支架由多糖分子環(huán)構成,穿插在聚合物支鏈上,水熱處理后形成“軟”碳球。高溫分解出的鈷可以催化石墨化過程,形成“硬”碳球。在熱分解前加入尿素,可形成氮摻雜的石墨碳球。“然而,這種碳 球只能是實驗室規(guī)模的生產,我們正在優(yōu)化合成條件,以擴大生產。”Li如是說。

接下來,Li等人測試了以碳球為負極的鋰離子電池。這種電池具有高可逆容量、良好的循環(huán)穩(wěn)定性以及優(yōu)異的高速率性能。即使是電流密度增加600倍,仍然可以保持原有容量的57%。氮摻雜的碳球具有更高的可逆容量,這是因為對碳球進行摻雜,使其更有利于離子和電子的輸運。

“相比于純碳材料而言,這些結果是最好的。”Li說,“我們認為,相比于采用傳統(tǒng)碳材料制成的電池,這種負極材料制成的電池具有更快的充電速率。”下一階段的研究準備將這些材料應用到其他儲能或轉換系統(tǒng)上,以及其他的電化學應用,比如說電催化。

該研究由A*STAR下屬的材料研究與工程研究所進行。

掃描下方二維碼,關注

動力電池網官方微信(sd-dldc)

轉載請注明出處。

1.本站遵循行業(yè)規(guī)范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創(chuàng)文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創(chuàng)的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。

熱點推薦

熱點推薦

精選導讀

精選導讀

關注我們

關注我們