[摘要]最新上線的Nature中,報道了來自康奈爾大學研究團隊的成果,他們利用冷凍技術與其它技術結合,對鋰電池的電解質固液界面進行了詳盡的形貌以及化學成分分析。

冷凍電鏡(Cryo-EM),是2017年諾貝爾化學獎獲獎技術。因為冷凍電鏡可以將樣品在超低溫冷凍,特別適合生物大分子等電子束敏感材料的觀察,因此在生物大分子的結構表征中大放異彩,將生命科學相關研究領域帶入了一個嶄新的時代。

在2017年該項諾貝爾化學獎頒獎時,冷凍電鏡在化學領域應用還較少。有人戲稱,冷凍電鏡是發給了物理學家的諾貝爾化學獎,獎勵他們幫助了生物學家,諾貝爾理綜獎果然名不虛傳。

拿了化學獎,還是應該干點化學活的。在頒獎不久,斯坦福大學的崔屹教授就在Science報道了冷凍電鏡獲得首張原子級鋰金屬枝晶圖像(Science,2017,358,506-510,DOI:10.1126/science.aam6014)。

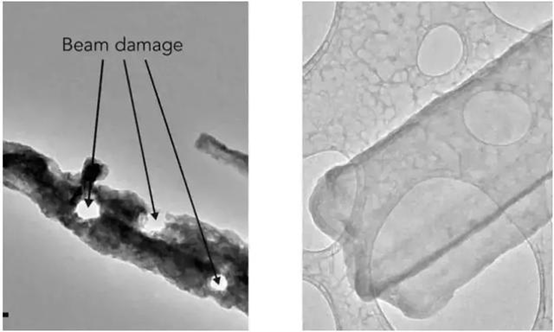

室溫TEM圖像(左),鋰枝晶被電子束熔出孔洞。而低溫電鏡中,可穩定成像(右)。圖來自Science,2017,358,506.

鋰電池中,鋰枝晶(dendrites)在生長過程中會刺破電池隔膜從而引發短路,甚至起火。而電極與電解液經常會形成固體-電解質界面膜(solid-electrolyte interphase,SEI),也被認為是形成鋰枝晶的前軀體。因此理解這兩種結構的性質,對改善鋰電池的安全性以及性能有著巨大的推動作用。因為鋰的活潑性質以及固液界面的復雜性,常規的表征技術,對鋰電池研究經常無從入手。

這兩個關鍵結構的詳細表征就是今天這篇nature文章想要回答的主要內容。

而最新上線的Nature中,報道了來自康奈爾大學研究團隊的成果,他們利用冷凍技術與其它技術結合,對鋰電池的電解質固液界面進行了詳盡的形貌以及化學成分分析。揭示了固液電池界面的納米尺度細節(Nature560,345–349(2018),doi:10.1038/s41586-018-0397-3)。

在鋰-金屬電池工作時,進行猝冷,使得電解質依然保持在電極表面,相當于得到真實電池工作時的原始狀態下的樣本。

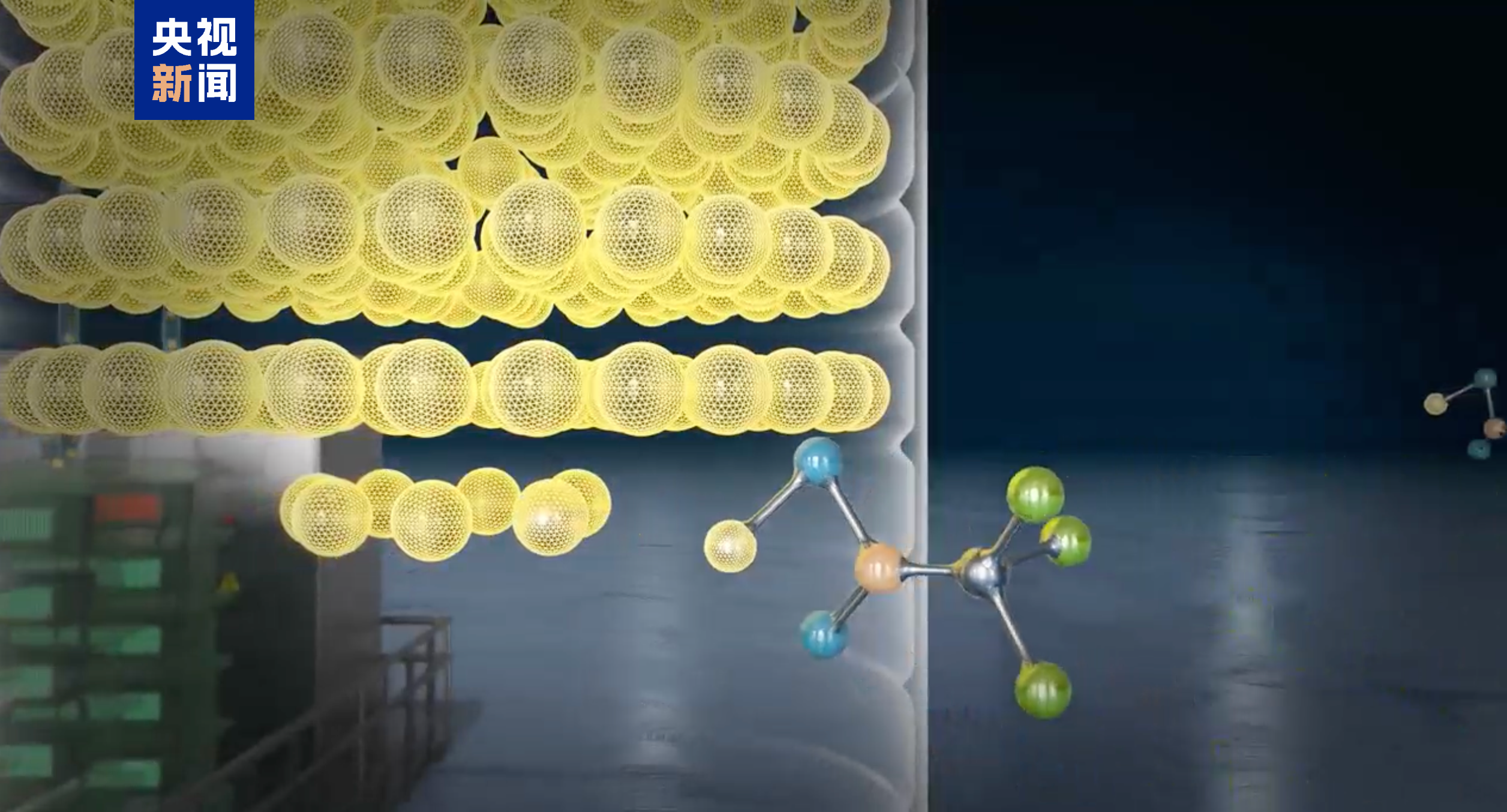

將冷凍技術與其它技術集成,對該鋰金屬電池的枝晶結構(dendrite)以及固體電解質界面膜(solid electrolyte interphase,SEI)涂層進行了詳細表征,相關技術有冷凍聚焦離子束(cryo-focused ion beam,cryo-FIB),以及冷凍STEM(cryo-scanning transmissionel ectron microscopy,cryo-STEM)以及冷凍能量損失譜(cryo-EELS)技術。

對電解質--鋰電極附近枝晶與SEI層的形貌,化學組成以及空間分布得到了完整的信息。

發現在鋰負極共存有兩種枝晶,type1和type2.其中一種具有很寬的SEI層結構,為氧化的金屬鋰,另一種枝晶卻由氫化鋰組成。

圖文快解

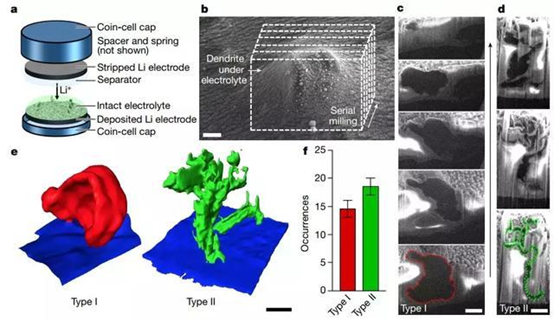

圖1:利用冷凍聚焦離子束(cryo-focusedionbeam,cryo-FIB)對枝晶形貌表征

要點:利用FIB技術對產生枝晶的凸起部分進行一系列界面切片(b),再用SEM進行成像c,d,最后用三維重構技術還原其不同形貌特征(e)。結果顯示兩種形貌迥異的枝晶類型。

Type1尺寸較大,曲率低,而type2型尺寸小,較為蜿蜒曲折。

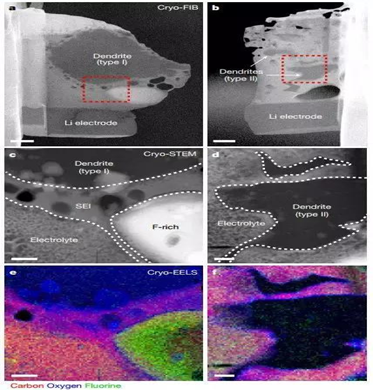

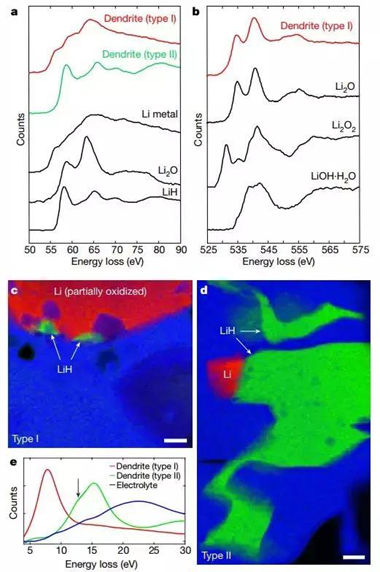

圖2:type1和type2枝晶的結構以及元素分析

要點:c,dHAADF-cryo-STEM揭示Type1型枝晶伴隨著300-500nm厚的SEI層。

e,f為電子能量損失譜對元素分布進行成像。可看到C,氧以及氟的空間分布與枝晶,SEI層的關系。

注意type2的枝晶基本不含氧。

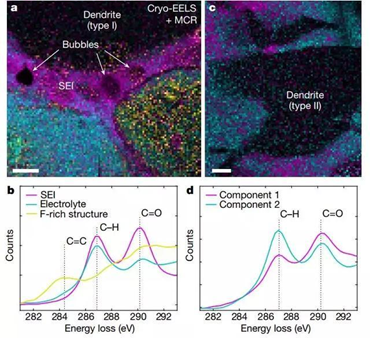

圖3:利用電子能量損失譜技術分析枝晶附近的碳環境與空間分布

要點:C=O鍵的分布顯示,SEI層主要是乙烯二碳酸鋰(lithiumethylenedicarbonate)

圖4:枝晶化學組成的確認與空間成像(mapping)

要點:利用EELS比對不同化合物以及兩者枝晶的O和Li的K邊結構。

發現type1主要是部分氧化的金屬鋰。而type2是氫化鋰。

轉載請注明出處。

1.本站遵循行業規范,任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源;2.本站的原創文章,請轉載時務必注明文章作者和來源,不尊重原創的行為我們將追究責任;3.作者投稿可能會經我們編輯修改或補充。

熱點推薦

熱點推薦

精選導讀

精選導讀

關注我們

關注我們